DE

Handout für die Teilnehmenden

EN

Handout for Participants

KPI@GJW

DE

Prozesssteuerung mit Vision verknüpfen

Ein Einsatz von Kennzahlen ist das zielgerichtete Steuern von Prozessen. Daher ein Blick auf die Prozesslandkarte und die Verknüpfung zum Kennzahlen- bzw. Steuer-System.

Die Prozesslandkarte bei zahlreichen Unternehmen folgt dem St. Gallener Prozessmodell mit:

Geschäftsprozessen

Managementprozessen

Unterstützungsprozessen

Vom Anlass bis zum Ergebnis sind alle Prozesse auf die Kunden:innen ausgerichtet.

Das Kennzahlen-/Steuerungssysteme bricht die Zielwerte der einzelnen übergeordneten Prozesse auf die zugrundeliegenden Prozesse und Unterprozesse herunter und verdichtet im Gegenzug die Ergebniswerte in Richtung der übergeordneten Prozesse.

Das Performance Review Meeting (PRM) bricht die Zielwerte bis zur Geschäftsführungsebene herunter. Der Performance Dialog (PD) verdichtet die Ergebniswerte bis zur Geschäftsführungsebene hinauf.

Geplante/Erforderliche Verbesserungen

tbd

KPI@GJW

DE

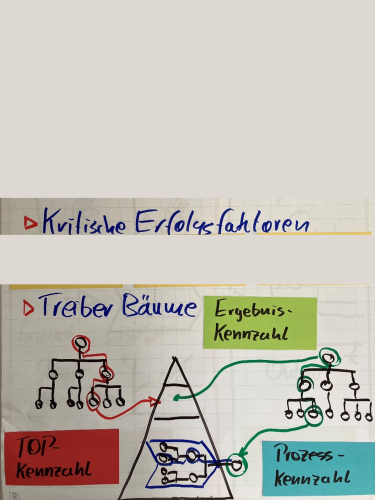

Treiberbäume erstellen

Im Performance Review Meeting (PRM) werden diese Ziele in die Bereiche und Regionen gegeben. Mit Treiberbäumen lassen sich die Ziele auf die relevanten Prozesse herunterbrechen. Der Zusammenhang kann auch die Gewichtung der einzelnen Prozesse für das Ziel verdeutlichen. Auf der Geschäftsführungsebene (N-2) werden die Ziele mittels des Dashboards in Performance Indikatoren (PI) übersetzt.

Davon ausgehend wird der Fokus auf die aktuell kritischen Performance Indikatoren (KPI) in den Prozessebenen weitergegeben. Im Performance Dialog (PD) erfolgt die Steuerung der Prozesse sowie die Eskalation und das Feedback in Richtung N-2 Ebene.

Konsequent umgesetzt lassen sich so alle Prozesse und Unterprozesse der Geschäfts-, der Management- und der Unterstützungsprozesse auf die Vision für den Kunden ausrichten.

Geplante/Erforderliche Verbesserungen

tbd

KPI@GJW

DE

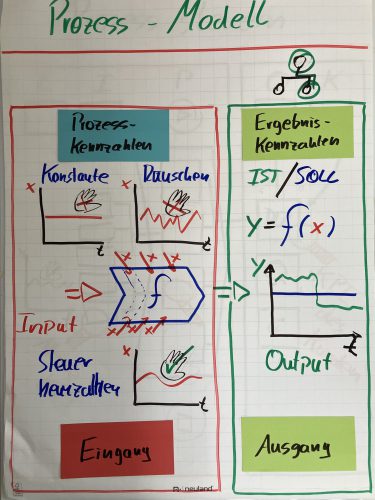

Prozessmodell beschreiben

Im allgemeinen Prozessmodell gibt es Eingangs- und Ausgangsgrößen.

Die Ausgangsgrößen, der Output, das Prozessergebnis leistet den Beitrag zum nächstübergeordneten Ziel. Das Ergebnis wird gemessen oft i.a. durch einen Ist/Soll-Vergleich mittels Ergebniskennzahl oder auch Key Result Indikator (KRI) dargestellt. Da die Ergebniskennzahle für das nächstübergeordnete Ziel einen Beitrag leisten, stellen diese Ergebniskennzahlen eine Steuerungskennzahl oder Performance Indikatoren (PI) des übergeordneten Prozesses dar. Gibt es unten den PI für das nächstübergeordnete Ziel welche, die besonders große Wirkung haben oder aktuell besondere Aufmerksamkeit benötigen, werden diese zu Kernsteuerungskennzahl oder Key Performance Indikatoren (KPI) – aus Sicht der übergeordneten Ebene.

Die Eingangsgrößen können die Ergebnisse aus vorherigen Prozessen oder Einflussfaktoren innerhalb des Prozesses sein. Bei diesen Einflussfaktoren kann nach beeinflussbaren (Stell-/Steuergrößen/) und nicht beeinflussbaren (Konstanten oder Rauschen) unterschieden werden. Zur Steuerung des Prozesses dienen die beeinflussbaren Größen – in diesem Fall die Steuerungskennzahl oder Performance Indikatoren (PI) des betrachteten Prozesses. Somit lässt sich theoretisch der Zusammenhang zwischen den Ausgangsgrößen (y) und den Eingangsgrößen (x) bewirkt durch den Prozess (f) als eine Formel darstellen:

y = f(x)

Geplante/Erforderliche Verbesserungen

tbd

KPI@GJW

DE

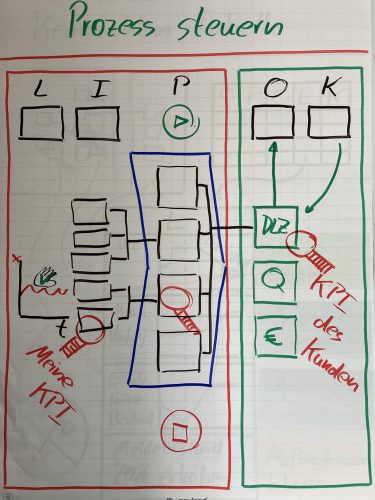

SIPOC als Basis für Treiberbaum nutzen

LIPOK steht für Lieferant, Input, Prozess, Output und Kunde (Im Englische SIPOC für supplier, input, process, output, customer). Mit dem LIPOK lässt sich aus dem allgemeinen Prozessmodell ein Prozess spezifisch abgrenzen zum Umfeld der Prozesslandkarte.

Der Kunde (K) fokussiert sich bezogen auf seine Erfordernisse auf wenige PI des Outputs (O) besonders => KPI des Kunden. Die Prozessverantwortlichen steuern ihren Prozess (P) entsprechend mittels der Unter-Prozesse. Die eigenen KPI lassen sich über Gewichtungsmethoden wie Treiberbaum, Wirkungs-Matrizen, Pareto-Analysen oder dergleichen finden.

Die Entwicklung des Treiberbaums könnte anschließend wieder in der detaillierten Formel der Form y = f(x) beschrieben werden.

Beim LIPOK werden die Start- und Stopp-Zustände beschrieben. Anschließend wird in 5 bis 7 groben Prozessschritten der Prozessablauf beschrieben (Substantiv und Verb). Jetzt lassen sich Output und Kunden und anschließend Input und Lieferanten beschreiben.

Geplante/Erforderliche Verbesserungen

tbd

KPI@GJW

DE

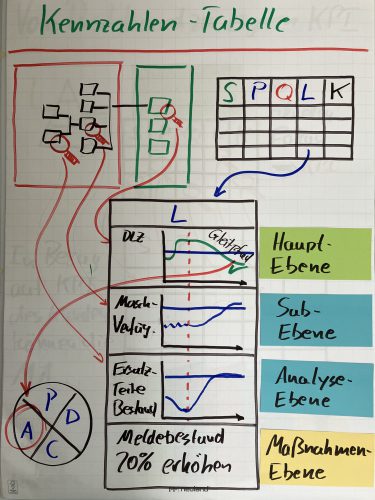

Aktuellen Fokus bilden

Der Performance Dialog wird mittels des Performance Boards durchgeführt. Ein Teil des Performance Boards ist die Kennzahlentabelle SPQLK. Dabei stehen in den Spalten:

S für Sicherheit (Alles zum Thema Sicherheit & Security am Arbeitsplatz)

P für Prozess (Alle Themen, die den Prozess meines zu liefernden Produktes/Dienstleistung betreffen)

Q für Qualität (Qualitätskennzahlen, die die Qualität meines Produktes/Dienstleistung abbilden)

L für Lieferung Alle Kennzahlen, die die Liefertreue meines Produktes beeinflussen/darstellen)

K für Kosten (Alles Themen, die in irgendeiner Weise mit den Kosten meines Produktes/Dienstleistung zu tun haben)

In den Zeilen wird von der vorgegebenen Ergebniskennzahl (KPI des Kunden) auf die Subkennzahl (KPI des Prozesseigners) und die Analysekennzahl (beeinflussbare Eingangsgröße für die Subkennzahl) heruntergebrochen. In der letzten Zeile werden Maßnahmen zur Gestaltung der Analysekennzahl beschrieben. Die Verbindung zum LIPOK lässt sich wie folgt herstellen:

Hauptebene/KPI des Kunden entspricht einem PI des Outputs

Subebene/KPI des Prozesseigners entspricht PI eines Unter-Prozesses

Analyseebene entspricht einer beeinflussbaren Eingangsgröße des Unter-Prozesses

Maßnahmenebene entspricht einer Maßnahmen, die den Gleitpfad (führt vom IST auf SOLL zurück) in der Subebene und damit in der Hauptebene gestalten

Geplante/Erforderliche Verbesserungen

tbd

KPI@GJW

DE

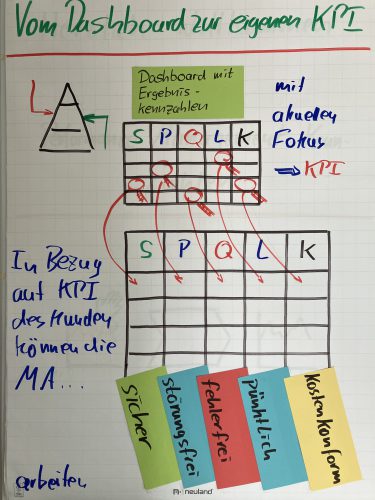

Vom Dashboard zur eigenen KPI

Wie lassen sich aus der Vielzahl an Performance Indikatoren (PI) diejenigen ableiten, die eine besondere Aufmerksamkeit benötigen – also die Key Performance Indikatoren (KPI)?

Dazu ist es erforderlich, die Wirkung eines PI auf das übergeordnete Ziel zu erkennen. Dieses Zusammenwirken ist in den Dashboards der jeweiligen Prozessebene zusammengestellt. Das Dashboard weißt dieselben Spalten wie die Kennzahlentabelle SPQLK auf und führt in den Zeilen (im Dashboard gleichrangig) PIs, die eine starke Wirkung auf die übergeordneten Ziele haben – also die KPIs. Im Performance Dialog wird nach aktueller Gesamtsituation und Situation vor Ort der Fokus je Spalte auf einen KPI gerichtet. Somit spiegelt die erste Zeil der Kennzahlentabelle auf der Hauptebene die vorgegebenen KPIs wider. Der Prozesseigner und die Prozessbeteiligten leiten von diesen KPIs ihre KPIs, Analysekennzahlen und Maßnahmen je Spalte ab.

Dabei helfen Leitfragen:

Können die Mitarbeitenden im Prozess sicher arbeiten?

Läuft der Prozess ohne Störungen durch?

Ist die Qualität des Outputs ohne Fehler?

Ist der Output pünktlich?

Wird der Kostenrahmen eingehalten?

Geplante/Erforderliche Verbesserungen

tbd