Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

Handout

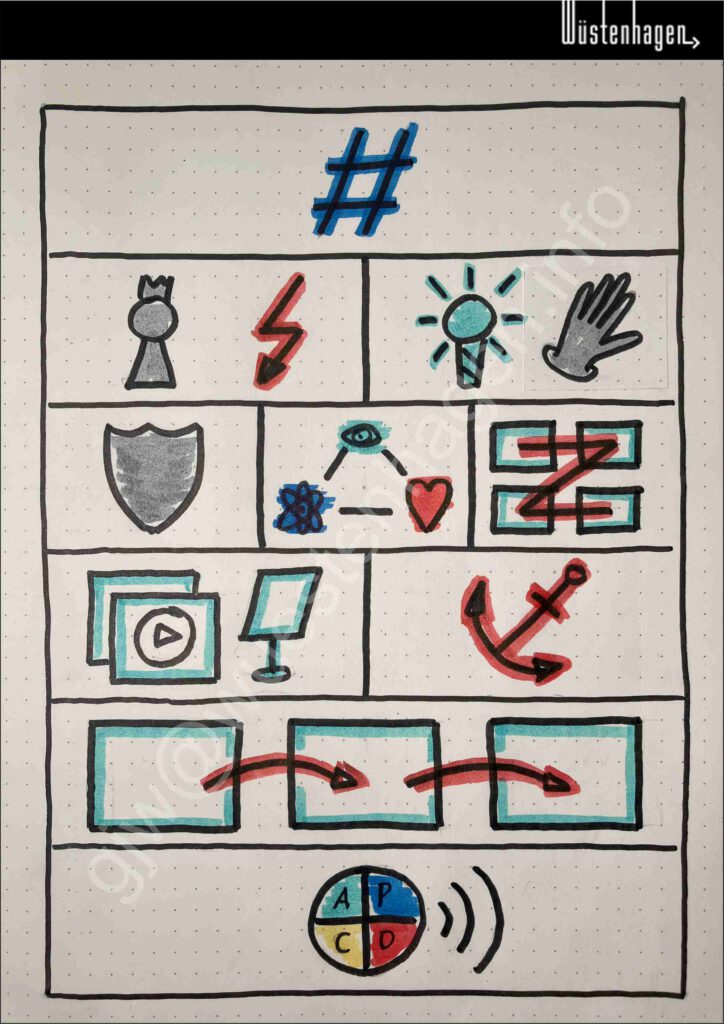

Hybrides Projektmanagement / Hybrid Project Management

DE

Begleitende Medien:

- Landkarte

- Mindset-Checkliste

- Handout

EN

Accompanying media:

- Map

- Mindset Checklist

- Handout

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

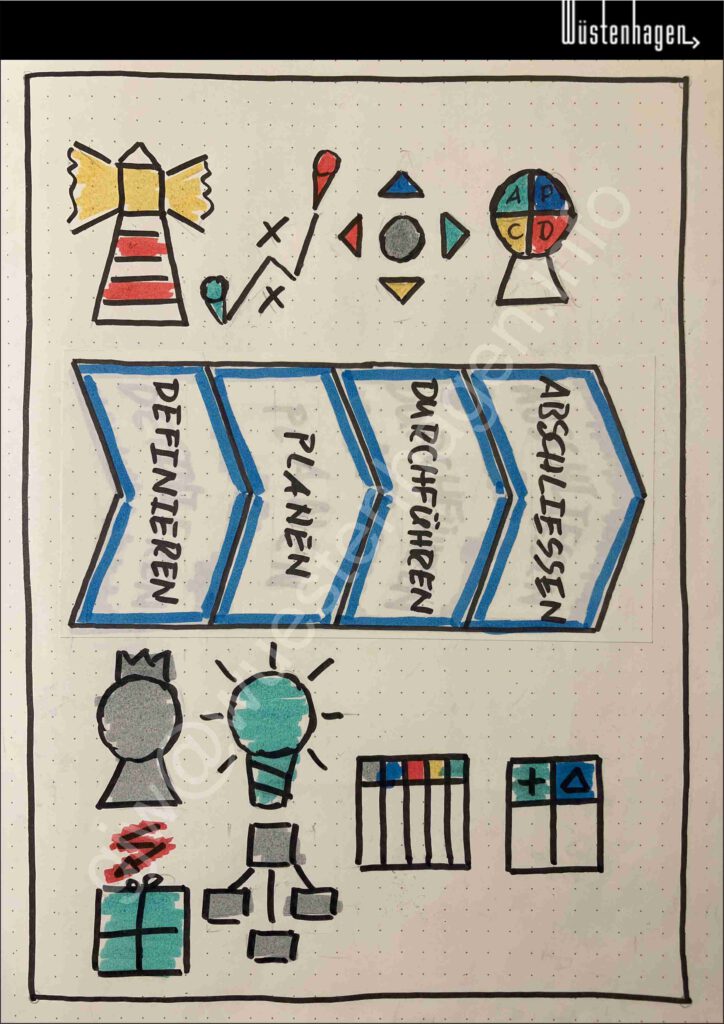

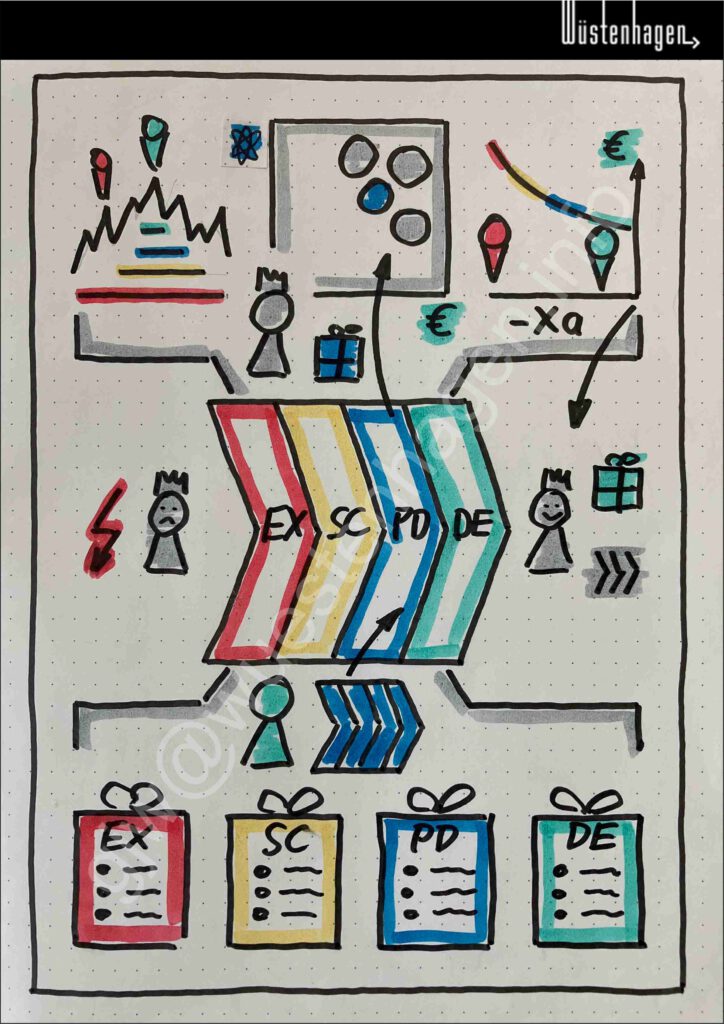

Phasen im Projektmanagement

Warum:

Das Verständnis über Absicht, Ergebnis und Vorgehen in den vier Projektphasen synchronisieren.

Wie:

Im Sinne des Why-How-What jede einzelne Phase verinnerlichen und zur Orientierung nutzen.

Was:

Der Projekt-Ablauf der meisten Standards folgt im Groben einem Prozess mit vier Schritten: Definieren; Planen; Durchführen; Abschließen. Die einzelnen Phasen zielen jeweils auf ein Ergebnis, das für die nachfolgende Phase als Arbeitsbasis dient:

Definieren (How):

- Why: Nutzen des Projektes für den Anwender sicherstellen (im Projektdreieck aus Qualität-Zeit-Kosten die Qualität beschreiben)

- What: Anwender-Problem verstehen und Ziel/Deliverables SMART beschreiben => messbare und mit dem Auftraggeber abgestimmte Qualitätsmerkmale des Projekt-Ergebnisses.

Planen (How):

- Why: Organisation realistisch auf Ziel ausrichten (im Projektdreieck aus Qualität-Zeit-Kosten Zeit und Kosten beschreiben)

- What: Lösungs-Konzept entwickeln und Arbeitspaket abstimmen => Projekt-Strukturplan mit messbaren und abgestimmten Arbeitspaketen.

Durchführen (How)

- Why: Projekt Ziel erreichen (im Projektdreieck aus Qualität-Zeit-Kosten die Qualität durch Einsatz der Zeit und Kosten erreichen)

- What: Arbeiten, Stand visualisieren und ggf. nachsteuern => erreichte Qualitätsmerkmale im gesetzten Zeit- und Kosten-Rahmen.

Abschließen (How)

- Why: Projekt Ergebnis anerkennen lassen und für Zukunft lernen

- What: Zeit zum Darstellen und Lernen aufwenden => durch Auftraggeber anerkanntes Projektergebnis und Erkenntnisse für zukünftige Projekte.

Die Forderung im >Definieren< Angaben über Zeit und Kosten abzugeben, ist nur mit größter Unschärfe möglich. Ist es aus der Erfahrung früherer Projekte möglich, sollte die Frage geklärt werden, ob es sich um ein Projekt handelt oder doch einen wiederkehrenden Prozess.

EN

Phases in Project Management

Why:

Synchronize the understanding of intent, outcome, and approach in the four project phases.

How:

Internalize and utilize each individual phase in the context of Why-How-What for guidance.

What:

The project flow of most standards roughly follows a process with four steps: Define; Plan; Execute; Close. Each phase aims for an outcome that serves as the basis for work in the subsequent phase:

Define (How):

- Why: Ensure the project’s usefulness for the end user (describe quality within the project triangle of Quality-Time-Cost)

- What: Understand the end user’s problem and describe goals/deliverables SMARTly => measurable quality attributes of the project outcome agreed upon with the client.

Plan (How):

- Why: Align the organization realistically with the goal (describe time and cost within the project triangle of Quality-Time-Cost)

- What: Develop a solution concept and coordinate work packages => Project structure plan with measurable and agreed-upon work packages.

Execute (How)

- Why: Achieve project objectives (achieve quality within the project triangle of Quality-Time-Cost by managing time and cost)

- What: Perform work, visualize progress, and adjust if necessary => achieved quality attributes within the set time and cost framework.

Close (How)

- Why: Acknowledge project outcomes and learn for the future

- What: Allocate time for presentation and learning => project outcomes acknowledged by the client and insights for future projects.

The demand in the Define phase to provide estimates of time and cost is only possible with the greatest of uncertainty. If possible based on previous project experience, the question should be clarified whether it is indeed a project or a recurring process.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

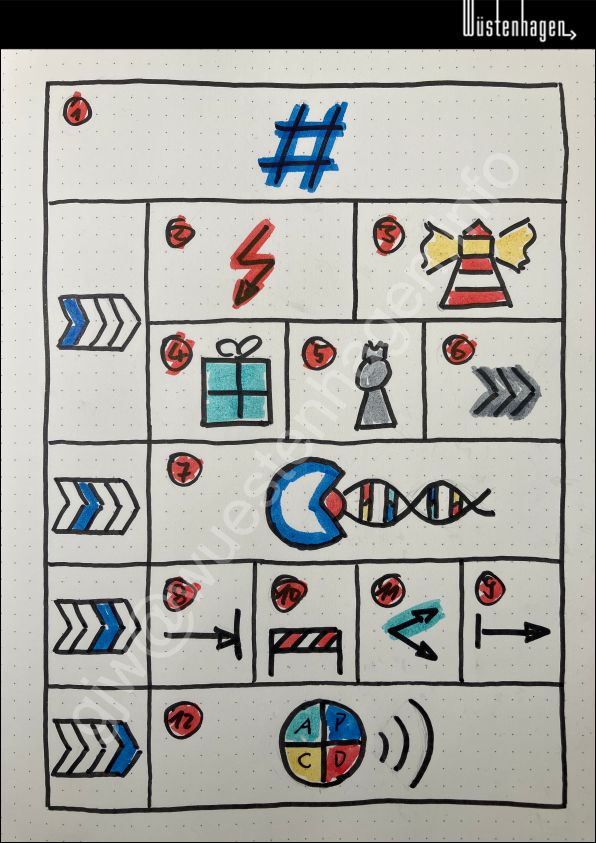

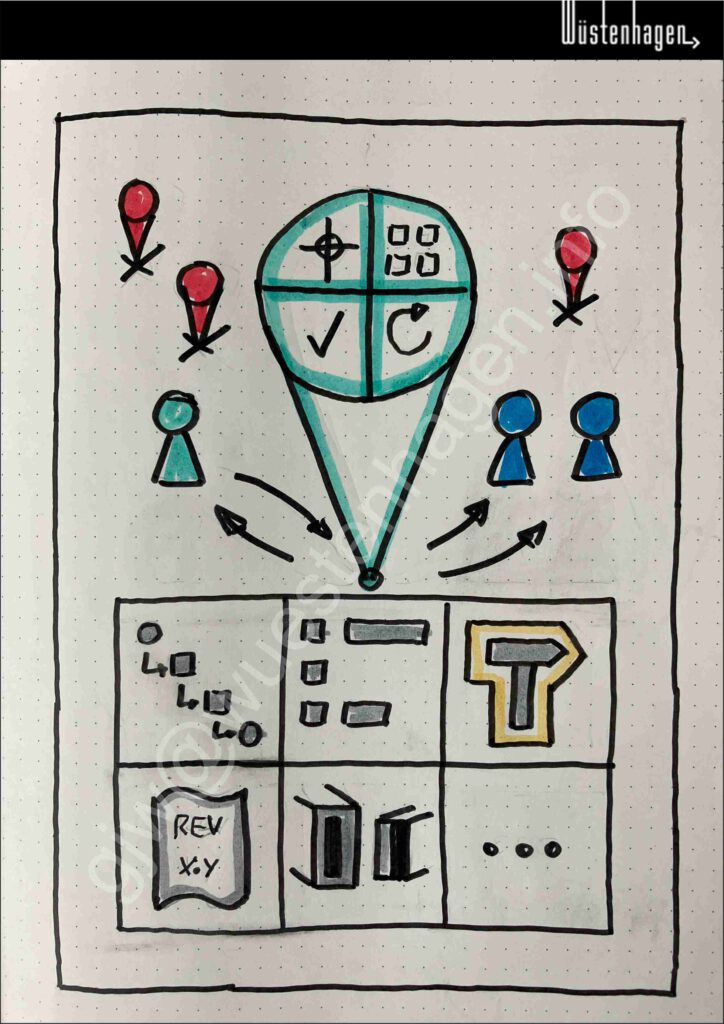

Projekt Kurz-Check

Warum:

Laufend für alle möglichen Projektbeteiligten verständlich über den aktuellen Stand aussagefähig sein.

Wie:

Regelmäßig und zusätzlich anlassbezogen die Leitfragen des Projekt-Checks nutzen.

Was:

- Wie lautet der Arbeitstitel des Projektes?

Aus der Phase Definieren (das Why/Warum):

- Welches Problem liegt dem Projekt zugrunde? … Beim Kunden (Topline-wirksam) oder in der eigenen Organisation (Bottomline-wirksam) … Welcher negative Geschäfts-Impact bei Nicht-Angehen tritt ein?

Warum wird das Projekt durchgeführt? … Welcher Anteil des negative Geschäfts-Impacts wird gehoben => Geschäfts-Impact des Projektes?

Wer sind die Ergebnis-Nutzenden?

Welches Ergebnis erhalten die Ergebnis-Nutzenden (Deliverable – Was geht über den Tisch)?

Was tun die Ergebnis-Nutzenden unmittelbar nach Erhalt des Ergebnisses (weitere Verwendung)?

Aus der Phase Planen (das How/Wie):

- Was ist der Clou/der Kern/die Unternehmens-DNA des Projektes? … Welches Alleinstellungsmerkmal stellt sicher, dass der aufgeführte Geschäfts-Impact auch im Wettbewerb realisiert wird?

Aus der Phase Durchführen (das What/Was):

- Was wurde bisher erreicht?

- Was steht als nächstes an?

- Welche Risiken/Überraschungen/Besonderheiten zeichnen aktuell sich ab?

- Wie lauteten die Alternativen und Empfehlungen zur Entscheidung?

Aus der Phase Abschließen (die Lessons learned):

- Was hat die Organisation bisher aus dem Projekt für die Zukunft gelernt? … Auf welche Art sind die fachlichen und organisatorischen Erkenntnisse des Projektes dauerhaft und für alle verfügbar (SPOT/SSOT) festgehalten?

EN

Project check light

Why:

Be able to provide information about the current status in a way that is understandable to all project participants on an ongoing basis.

How:

Use the key questions of the project check regularly and when appropriate.

What:

- What is the working title of the project?

From the definition phase (the why):

- What is the problem underlying the project? … With the customer (topline impact) or in your own organization (bottomline impact) … What negative business impact will occur if it is not addressed?

- Why is the project being carried out? … What proportion of the negative business impact will be eliminated => business impact of the project?

- Who are the users of the results?

- What results do the users of the results receive (deliverable – what goes over the table)?

- What do the users of the results do immediately after receiving the results (further use)?

From the planning phase (the how):

- What is the highlight/the core/the company DNA of the project? … Which unique selling point ensures that the listed business impact is also realized in competition?

From the implementation phase (the what):

- What has been achieved so far?

- What is next?

- What risks/surprises/special features are currently emerging?

- What were the alternatives and recommendations for the decision?

From the completion phase (the lessons learned):

- What has the organization learned from the project so far for the future? … How are the technical and organizational findings of the project recorded permanently and available to everyone (SPOT/SSOT)?

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

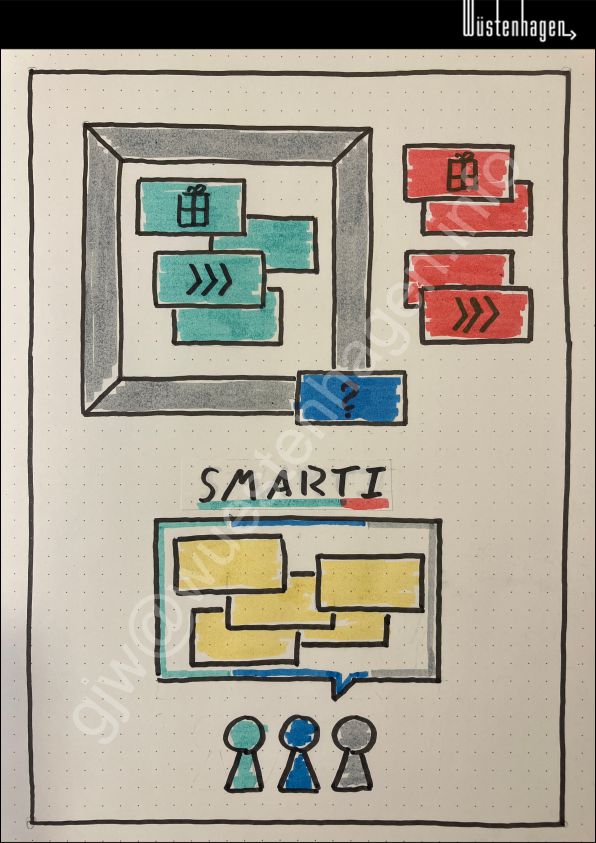

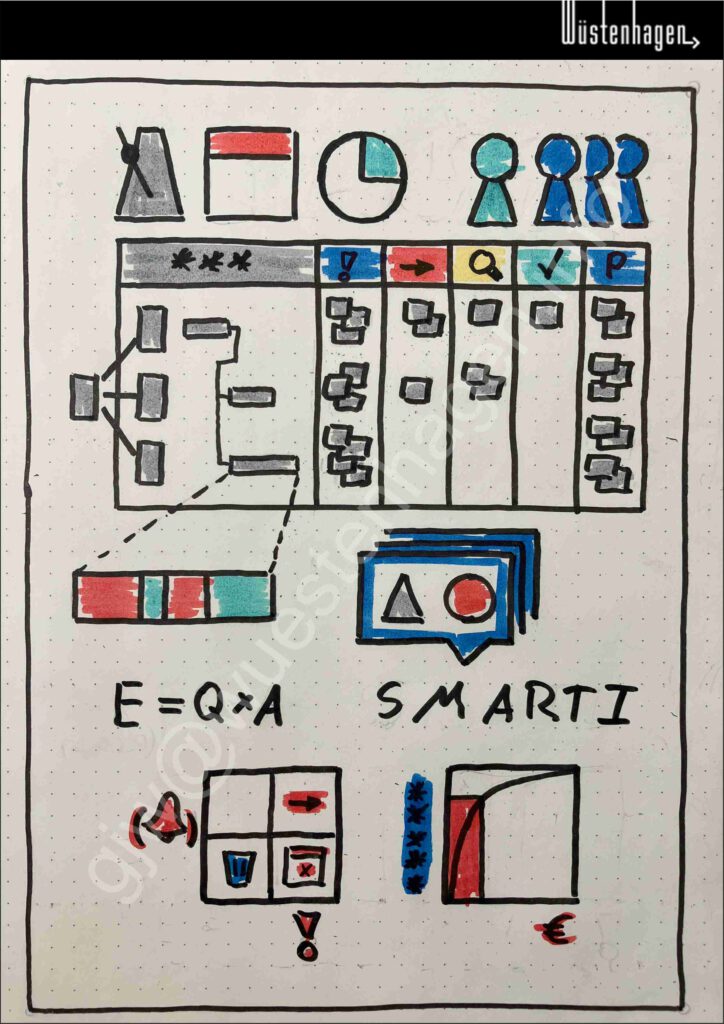

SMART und In/Out Rahmen

Warum:

Den Umfang des Projektes mit den Beteiligten auf ein realistisches Maß abstimmen, verankern und erinnern (vgl. Kerzner, 2017).

Wie:

Im Definieren moderiert abstimmen und verankern; im Planen finalisieren; im Durchführen und Abschließen zum Halten des Projekt-Fokus erinnern (vgl. Project Management Institute, 2021).

Was:

Aufbauend auf der Visualisierung des Problems kann das Ziel SMART (spezifisch, messbar, abgestimmt, realistisch und terminiert) beschrieben werden (vgl. Doran, 1981). Die fünf Begriffe sind leicht gesagt – doch wie stellen Sie sicher, dass Ihre Beschreibung diesem Anspruch gerecht wird? Dabei hilft der In/Out-Rahmen kombiniert mit Fragen nach:

- Was ist das Problem und was ist nicht das Problem?

- Was ist das Projekt-Ergebnis, der Liefergegenstand, das Deliverable, und was nicht?

- Wer sind die Nutzenden des Projektergebnisses und wer nicht?

- Was ist die weitere Verwendung des Projektergebnisses und was nicht?

Hier lösen sich oft Missverständnisse über die erwartete Qualität des Projektergebnisses auf. Es ist ein Unterschied, ob ein Prototyp als Handmuster dient, für Tests im Technikum oder für Tests im Feldeinsatz (vgl. Kerzner, 2017). Das I (für ignorieren) in SMARTI steht dafür, die Projektbeteiligten immer wieder daran zu erinnern, dass Aspekte gegeneinander abgewogen werden müssen (vgl. Doran, 1981). Oft klären die Aspekte im Out für alle Beteiligten den wahren Umfang. Fällt die Einigung auf In und Out zu schwer, kann der Multi-Generationen-Plan helfen (vgl. Project Management Institute, 2021).

EN

SMART and In/Out frame

Why:

Coordinate the scope of the project with those involved to a realistic level, anchor it and remind them (cf. Kerzner, 2017).

How:

Coordinate and anchor in a moderated manner when defining; finalise when planning; remind when executing and completing to maintain the project focus (cf. Project Management Institute, 2021).

What:

Based on the visualisation of the problem, the goal can be described SMART (specific, measurable, aligned, realistic and time-bound) (see Doran, 1981). The five terms are easy to say – but how do you ensure that your description fulfils this requirement? The in/out framework combined with questions about:

- What is the problem and what is not the problem?

- What is the project result, the deliverable, and what is not?

- Who are the users of the project result and who are not?

- What is the further use of the project result and what is not?

This is where misunderstandings about the expected quality of the project result often arise. It makes a difference whether a prototype is used as a hand sample, for tests in the technical centre or for tests in the field (cf. Kerzner, 2017). The I (for ignore) in SMARTI stands for constantly reminding the project participants that aspects must be weighed against each other (cf. Doran, 1981). The out aspects often clarify the true scope for everyone involved. If it is too difficult to agree on In and Out, the multi-generation plan can help (cf. Project Management Institute, 2021).

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

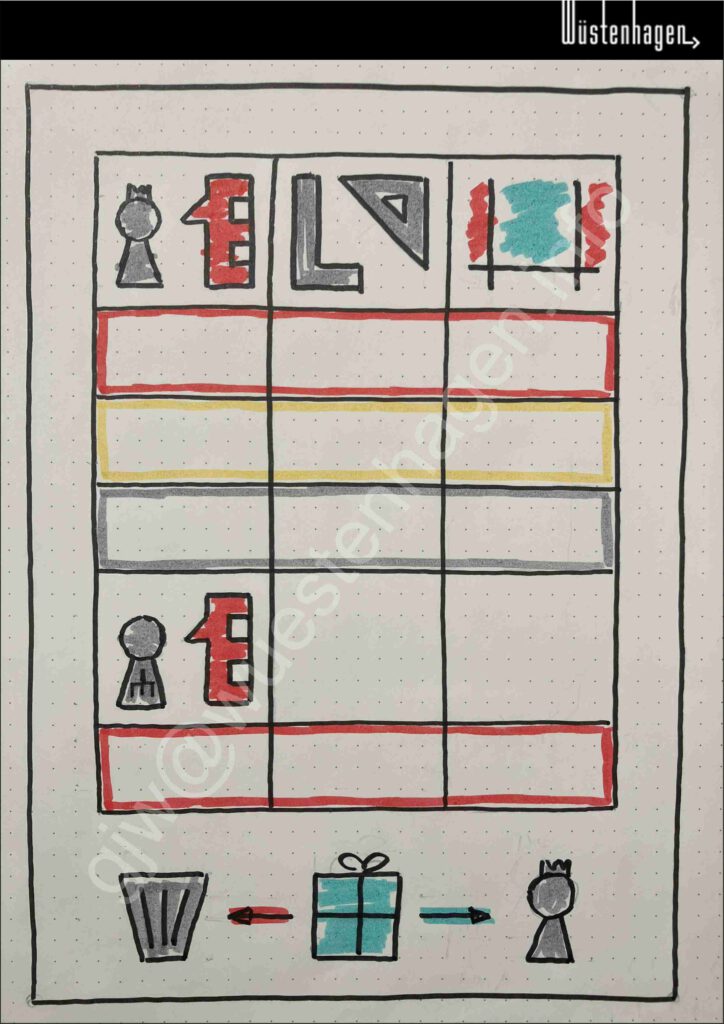

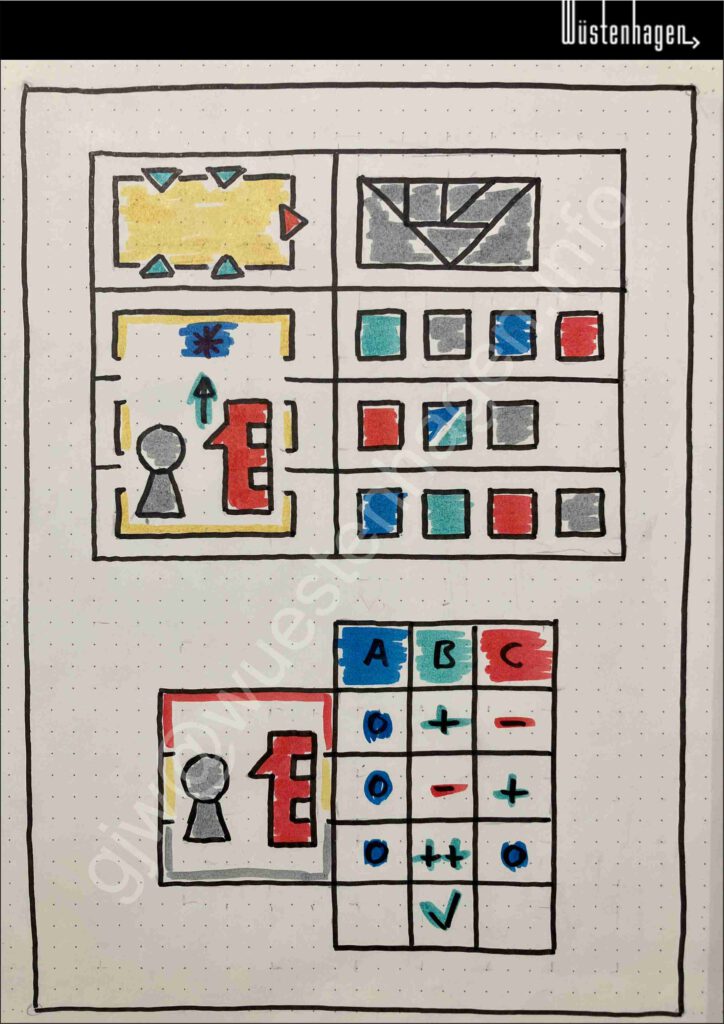

Design-Score-Card

Warum:

Gemeinsame Basis für die Entscheidung vereinbaren, ob der Projektliefergegenstand am Ende des Projektes ein Gut- oder ein Schlecht-Teil ist.

Wie:

Im >Definieren< die erarbeiteten messbaren Kundenanforderungen/CTQ (Critical to Quality) verankern; im >Planen< zur Konzeptauswahl nutzen; im >Durchführen< und >Abschließen< zum Messen des Projekt-Erfolges nutzen.

Was:

Woher wissen Sie am Ende des Projektes, ob Sie das Ziel erreicht haben?

Dafür benötigen Sie eine abgestimmte und messbare Vereinbarung darüber, was ein Gut- und was ein Schlecht-Teil bei der Bewertung des Liefergegenstandes darstellt. Diese Vereinbarung kann mit Hilfe des Werkzeuges Design-Score-Card festgehalten werden.

In der Design-Score-Card sind die messbaren Kundenanforderungen/CTQ (Critical to Quality) festgehalten. Achtung: Dies bezieht sich auf das Projektergebnis, den Kunden des Projektergebnissies und die weitere Verwendung des Projektergebnisses durch den Kunden. Dies ist nicht zu verwechseln mit der Verwendung eines Endproduktes durch Endnutzer im Rahmen einer Produktentwicklung.

Sollte die Organisation, die das Projekt durchführt, Rahmenbindungen setzen, die nicht aus den Kundenanforderungen heraus begründet sind, würden diese in Form von messbaren Randbedingungen/CTB (Critical to Business) festgehalten werden. Dies könnten Nutzen bestimmter Herstellprozesse, Verwendung bestimmter Materialien, Nutzen bestehender Vertriebsstrukturen etc. sein. Das festlegen von CTB birgt das Risiko den Innovationsgrad nicht voll auszuschöpfen und dem Wettbewerb ein Vorteil zu ermöglichen oder aus einer Aktualität heraus auf einen ungeeigneten Trend aufzuspringen.

EN

Design-Score-Card

Why:

To establish a common basis for deciding whether the project deliverable at the end of the project is a good or bad part.

How:

Anchor the developed measurable customer requirements/CTQ (Critical to Quality) during >Define<; use them for concept selection during >Plan<; utilize them for measuring project success during >Execute< and >Close<.

What:

How do you know at the end of the project whether you’ve achieved the goal?

For this, you need a coordinated and measurable agreement on what constitutes a good or bad part when evaluating the deliverable. This agreement can be documented using the Design Score Card tool.

The Design Score Card records the measurable customer requirements/CTQs (Critical to Quality). Note: This refers to the project outcome, the customer of the project outcome, and the further use of the project outcome by the customer. This should not be confused with the use of an end product by end users within a product development context.

If the organization conducting the project imposes constraints that are not justified by customer requirements, these would be documented in the form of measurable constraints/CTBs (Critical to Business). These could include the benefits of certain manufacturing processes, the use of specific materials, or the utilization of existing distribution structures, etc.. Specifying CTBs carries the risk of not fully exploiting the level of innovation and giving the competition an advantage or jumping on an unsuitable trend out of urgency.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

PM als Teil des IMP

Warum:

Die zwei Liefergegenstände des Projektes erkennen und berücksichtigen.

Wie:

Im >Definieren< das aktuelle Projekt im IMP verorten und Ausgangssituation für das Problem beziehungsweise Liefergegenstand des Projektes im Rahmen der IMP Phase beschreiben.

Was:

Die Prozesslandkarte bei zahlreichen Unternehmen folgt dem St. Gallener Prozessmodell mit:

- Geschäftsprozessen

- Managementprozessen

- Unterstützungsprozessen

Die Geschäftsprozessen stellen unter anderem die Bereitstellung des Liefergegenstandes für den Endkunden sicher. Alles beginnt bei dem Bedarf des Endkunden ein Problem zu beseitigen. Dies geschieht über den Innovations-Management-Prozess:

- Exploration zum Weiten des Lösungsraums (Longlist)

- Scoping zum Eingrenzen auf vielversprechende Lösungen mit Alleinstellungsmerkmalen (Shortlist)

- Predevelopment als Machbarkeitsnachweis für die Lösung

- Development zum Industrialisieren der Lösung

Als Unterstützungsprozess liefert das Projektmanagement je Phase des Innovations-Management-Prozesses die erforderlichen Liefergegenstände (Liefergegenstand für den Endkunden), um den nächsten Schritt vorzubereiten und zu entscheiden. An den Meilensteinen stehen durch den Anwender des Projektergebnisses eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zum Thema an.

Als Managementprozess liefert das Produkt-Portfolio-Management eine Übersicht aller Themen in der Pipeline, die technologische Attraktivität (Alleinstellungsmerkmal) und den erwarteten Geschäfts-Impact. Da sich nicht alle Themen realisieren lassen, ist es erforderlich zu Beginn der Pipeline weit mehr Geschäfts-Impact zu verfolgen als für den Erfolg des Unternehmens erforderlich ist. Je dichter die Realisierung des einzelnen Themas kommt desto genauer lässt sich der Geschäfts-Impact vorhersagen. Für das Portfolio-Management liefert das Projektmanagement die erforderlichen Grundlagen (Liefergegenstand für das Portfoliomanagement).

Projekte weiter vorne im Innovations-Trichter nutzen zahlreiche Prozess-Bausteine, die zuverlässig ein spezifisches Teil-Projektergebnis liefern. Weiter hinten im Innovations-Trichter kann die Anwender-Rolle auf einen tatsächlichen Nutzer eines Produktes oder Prozesses wechseln. Es kann im Innovationstrichter Projekte geben, die zwar auf den nächsten Meilenstein ausgerichtet sind und deren CTQ sich auf das Projektergebnis an diesem Meilenstein beziehen, dennoch durch Anforderungen aus möglichen Projekten tiefer im Innovationstrichter beeinflusst werden.

Der Abbruch eines Projektes sollten durchaus immer wieder erwogen werden. Zum Beispiel an einem Meilenstein des Innovationstrichters oder auch nach dem Definieren und/oder Planen zum nächsten Meilenstein. Hier werden die Beteiligten oft von dem Sunk cost fallacy verführt: Nur, weil bereits viele Mittel aufgewendet wurden, sollten nicht noch mehr Mittel aufgewendet werden.

Die Projektleitung liefert der Rolle Portfoliomanagement die erforderlichen Daten, um über Abbruch oder Fortsetzen des Themas zu entscheiden. Auch sollte der Projektleitung in diesem Zusammenhang bewusst sein, dass im Rahmen des Portfoliomanagements zahlreiche Projekte durchgeführt werden, um Themen qualifiziert zu beenden. Die wenigen Projekt-Themen, die bis zur Marktreife verfolgt werden, müssen dementsprechend ein finanziellen Nutzen haben, der weit über das einzelne Projekt hinausgeht. Projekte, deren Wirtschaftlichkeit sich nur mit spitzem Bleistift ermitteln lässt, lohnen sicherlich im Projektportfolio nicht.

EN

PM as part of IMP

Why:

Identify and consider the two deliverables of the project.

How:

In >Define<, locate the current project in the IMP and describe the initial situation for the problem or deliverable of the project within the framework of the IMP phase.

What:

The process map at many companies follows the St. Gallen process model with:

- Business processes

- Management processes

- Support processes

The business processes ensure, among other things, the provision of the deliverable for the end customer. Everything starts with the end customer’s need to solve a problem. This is done via the innovation management process:

- Exploration to expand the solution space (longlist)

- Scoping to narrow down to promising solutions with unique selling points (shortlist)

- Predevelopment as proof of feasibility for the solution

- Development to industrialize the solution

As a support process, project management provides the required deliverables (deliverable for the end customer) for each phase of the innovation management process in order to prepare and decide on the next step. At the milestones, the user of the project result has to decide on how to proceed with the topic.

As a management process, product portfolio management provides an overview of all topics in the pipeline, the technological attractiveness (unique selling point) and the expected business impact. Since not all topics can be realized, it is necessary to pursue far more business impact at the beginning of the pipeline than is necessary for the success of the company. The closer the realization of the individual topic comes, the more accurately the business impact can be predicted. Project management provides the necessary foundations for portfolio management (deliverable for portfolio management).

Projects further up the innovation funnel use numerous process modules that reliably deliver a specific partial project result. Further down the innovation funnel, the user role can change to an actual user of a product or process. There can be projects in the innovation funnel that are geared towards the next milestone and whose CTQ relates to the project result at this milestone, but are nevertheless influenced by requirements from possible projects further down the innovation funnel.

The termination of a project should definitely be considered again and again. For example, at a milestone in the innovation funnel or after defining and/or planning the next milestone. Here, those involved are often seduced by the sunk cost fallacy: just because a lot of resources have already been spent, no more resources should be spent.

The project management provides the portfolio management role with the necessary data to decide whether to terminate or continue the topic. In this context, the project management should also be aware that numerous projects are carried out as part of portfolio management in order to bring topics to a qualified conclusion. The few project topics that are pursued until they are ready for the market must therefore have a financial benefit that goes far beyond the individual project. Projects whose profitability can only be determined with a sharp pencil are certainly not worthwhile in the project portfolio.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

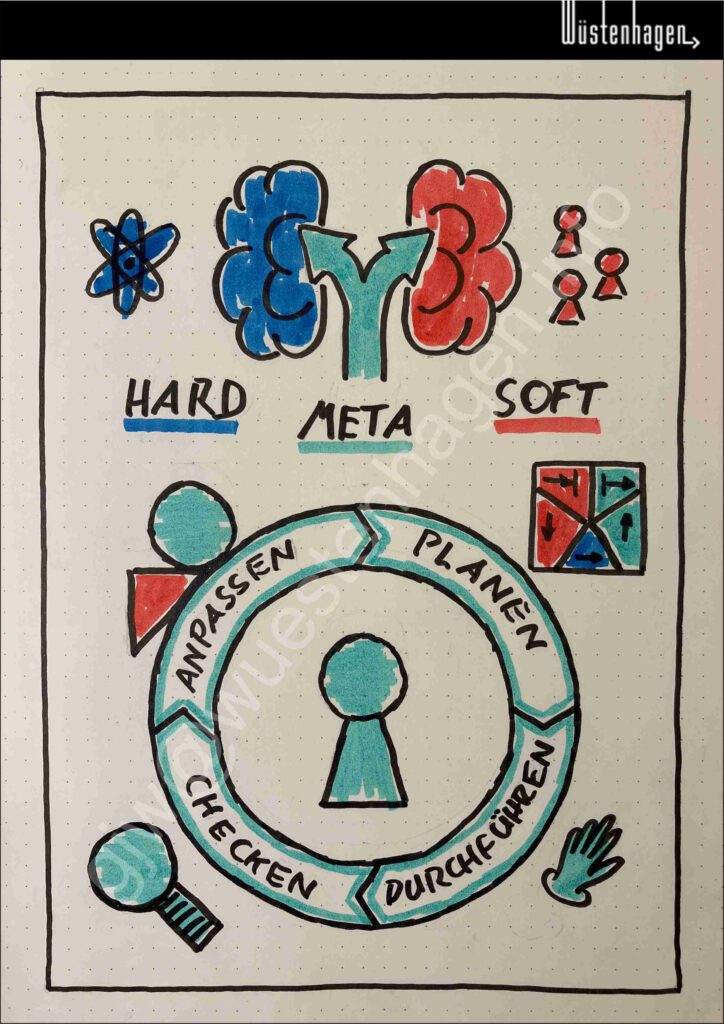

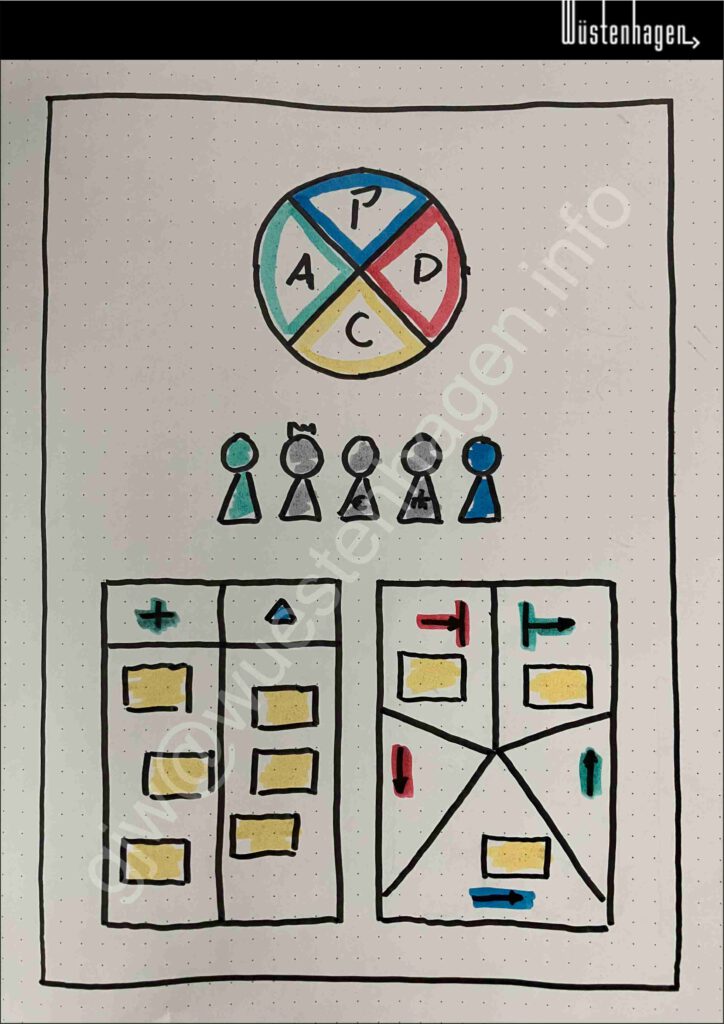

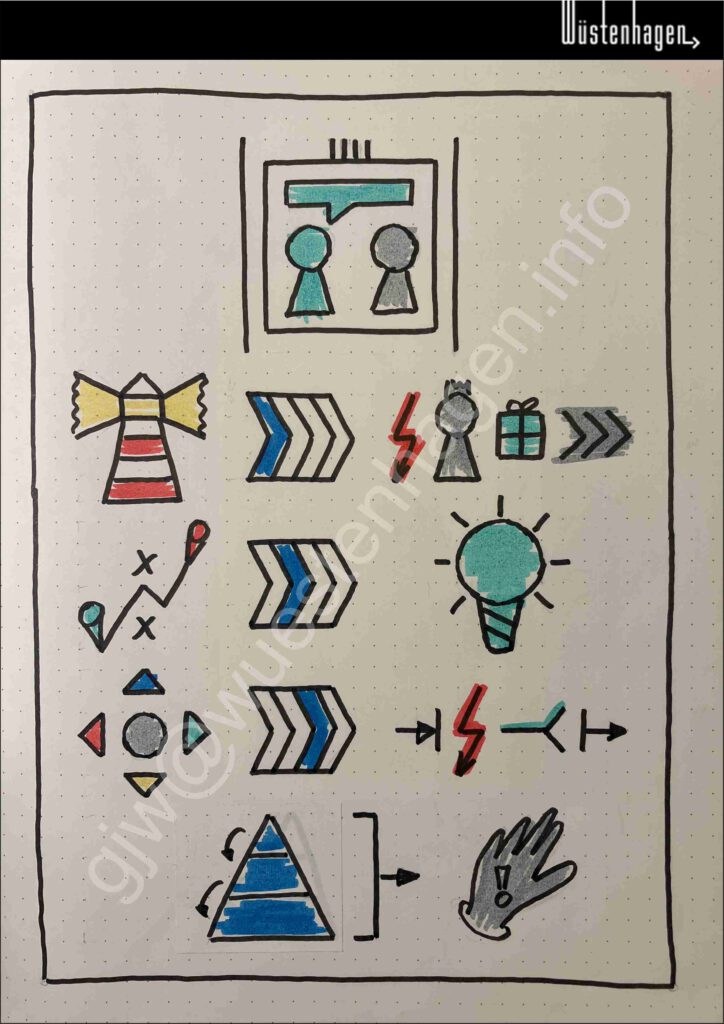

KVP im Projekt, Doppel-Rolle

Warum:

Das persönliche Lernen in der Rolle Projektleitung wahrnehmen. Dem Thema Nachhaltigkeit des Lernens gerecht werden. Im Multiprojektmanagement liegt oft eine Doppelrolle der Projektleitung vor als Projektleitung und als Experten-Rolle (vgl. Gareis, 2006).

Wie:

In die unterschiedlichen Kompetenzen/Skills unterscheiden. Die Fähigkeit des Lernens in der Expertenrolle auf die Rolle Projektleitung ausweiten. Den PDCA-Kreis als Lernprozess wahrnehmen und dabei dem A wie Anpassen/Act besondere Aufmerksamkeit schenken (vgl. Deming, 1986).

Was:

Die Kernkompetenzen in der beruflichen Bildung umfassen:

- Fach-Kompetenz, Sachkunde oder Hard-Skills

- Sozial-Kompetenz, Kooperationsfähigkeit oder Soft-Skills

- Selbst-Kompetenz (Umgang mit sich selbst oder Empowerment) und Methoden-Kompetenz (Fähigkeit, Kompetenzen zu erwerben) oder Meta-Skills

Der Schwerpunkt für eine Projektleitung liegt somit neben der Fach-Kompetenz auch auf der Sozial-Kompetenz (vgl. PMI, 2021). Um beides zu erlangen und weiterzuentwickeln, ist eine Selbst-Kompetenz und Methoden-Kompetenz (oft als Meta-Skill zusammengefasst) erforderlich (vgl. Erpenbeck & Heyse, 2007).

Die Methoden-Kompetenz spielt sich zum Beispiel in einem Kreislauf zur laufenden Verbesserung und Weiterentwicklung wieder. Ein gängiges Werkzeug aus dem LEAN-Management ist hierfür der PDCA-Zyklus (Deming-Kreis). Im Planen führt die Projektleitung eine Plus-Delta-Analyse durch und plant das weitere Vorgehen. Im Durchführen wird das Geplante erprobt. Im Checken wird geprüft, ob das Geplante auch erreicht wurde oder ob Nachbesserungen im Durchführen erforderlich sind. Im Anpassen wird das Erreichte – also die Erkenntnis – für die Zukunft standardisiert und für zukünftigen Bedarf gesichert, um darauf aufbauend in die weitere Verbesserung einzusteigen (vgl. Deming, 1986).

Erfolgt dieser letzte Schritt nicht, wird immer wieder auf einem niedrigeren Niveau erneut und erneut gestartet. Es zählt allein die erinnerte Erfahrung. Genaugenommen zielt der PDCA-Zyklus im Kleinen genauso auf Erkenntnisgewinn wie die Projekt-Management-Methoden im großen (vgl. PMI, 2021).

Die Rolle Projektleitung ist in bestimmten Typen von Projekten mit der Herausforderung konfrontiert, selbst auch Projekt-Teammitglied/Experten-Rolle zu sein. Merkmal für derartige Projekte könnte sein: Anzahl der Projekte in einer Organisation entspricht der Größenordnung der Anzahl der Mitarbeitenden in der Organisation. Die Herausforderung hierbei ist, im Zweifel ausreichend Zeit für die Rolle Projektleitung einzusetzen und nicht in Fachthemen abzutauchen (vgl. Gareis, 2006).

EN

CIP in the Project, Dual Role

Why:

Recognize personal learning in the role of project management. Do justice to the topic of sustainable learning. In multiproject management, the project manager often assumes a dual role as project manager and as expert (see Gareis, 2006).

How:

Differentiate between different competencies/skills. Extend the ability to learn in the expert role to the project management role. Recognize the PDCA cycle as a learning process, paying special attention to „A“ for Act/Adjust (see Deming, 1986).

What:

Core competencies in professional education include:

- Technical competency, expertise, or hard skills

- Social competency, cooperation ability, or soft skills

- Self-competency (self-management or empowerment) and methodological competency (ability to acquire competencies), or meta-skills

Thus, for a project manager, the focus lies not only on technical competency but also on social competency (see PMI, 2021). To acquire and further develop both, self-competency and methodological competency (often summarized as meta-skills) are essential (see Erpenbeck & Heyse, 2007).

Methodological competency, for example, appears in a cycle of continuous improvement and development. A common tool from LEAN management for this is the PDCA cycle (Deming cycle). In Plan, the project manager conducts a plus-delta analysis and plans the next steps. In Do, the planned steps are tested. In Check, it is verified whether the goals were achieved or if improvements are necessary during execution. In Act/Adjust, the results – i.e., insights – are standardized for future needs, providing a foundation for further improvement (see Deming, 1986).

If this last step is omitted, the cycle restarts repeatedly at a lower level. Only remembered experience counts. In essence, the PDCA cycle aims at gaining insight on a small scale, just as project management methods do on a larger scale (see PMI, 2021).

The role of project manager in certain types of projects faces the challenge of also being a project team member/expert. A characteristic of such projects could be that the number of projects in an organization is roughly equivalent to the number of employees in the organization. The challenge here is to devote sufficient time to the project management role and avoid diving into technical topics (see Gareis, 2006).

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

Gelerntes sichern

Warum:

Das Gelernte für die Organisation – die inhaltlichen Ergebnisse sowie die Erkenntnisse im Projektvorgehen – zweifelsfrei und auffindbar sichern.

Wie:

Im >Abschließen< die eine Quelle wählen und Varianten beseitigen.

Was:

Das Gelernte/Die erarbeiteten Verbesserungen gilt es dauerhaft zu verankern. Dabei geht es nicht allein darum, dass sich eine Person daran „erinnert“, sondern dass alle potenziellen Beteiligten im entscheidenden Schritt später zuverlässig das Gelernte/die Verbesserungen berücksichtigen. Dadurch werden Projekte/Prozesse weniger abhängig von der Erfahrung und Routine Einzelner.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Dabei ist ein Grundgedanke, die eine Quelle/Stelle für die Verankerung zu nutzen (SPOT = Single Point of Truth oder SSOT = Single Source of Truth). In dieser einen Quelle sollten die Daten in der genau, vollständig, korrekt und aktuell vorliegen. Diese eine Quelle der Wahrheit für das Projekt/den Prozess lässt sich auf verschiedene Arten umsetzen:

- In einem digital oder analog beschriebenen Laufzettel/Workflow könnte dies eine Art Laufzettel sein, der mit jedem Prozessdurchlauf vom Beginn bis zum Ende den Prozess begleitet und die Beteiligten und ihre Tätigkeiten aufführt. Das entspricht in etwa sogenannten Read-Do-Checklisten.

- Auf ähnliche Weise könnten die Abläufe durch digitale oder analoge Checklisten und Formulare herbeigeführt werden, die den Prozess ganz oder teilweise begleiten und zu jedem Prozessstart aus einem festgelegtem Ablageort abgerufen werden.

- Prozesse, in den Material und Hilfsmittel verwendet werden, können Shadowboard wirkungsvoll sein. Diese zeigen an, welche Dinge wo hingehören und auch wirklich vorhanden sind.

- Das eine Masterdokument in der aktuellen Version zum Beispiel an der einzigen Stelle in der Cloud/auf dem Server reduzieren das Suchen und das versehentliche Verwenden veralteter Versionen.

- In gewisser Form ist auch das Verhindern von Fehlern durch Poka-Yoke-Lösungen ein verankern der einen Wahrheit.

EN

secure learning

Why:

Secure the acquired knowledge and insights from project outcomes and project approaches for the organization in a clear and findable manner.

How:

Select one source in >Closure< and eliminate variants.

What:

It’s essential to permanently embed the acquired knowledge and improvements. It’s not just about one person „remembering“ it but ensuring that all potential stakeholders reliably consider the learned lessons/improvements at crucial stages later on. This reduces the dependency of projects/processes on the experience and routine of individuals.

There are different possibilities. A basic idea is to use one source/location for anchoring (SPOT = Single Point of Truth or SSOT = Single Source of Truth). In this one source, the data should be accurate, complete, correct and up-to-date. This one source of truth for the project/process can be implemented in different ways:

- In a digitally or analogue workflow, this could be a type of workflow that accompanies the process from start to finish with each process run and lists the people involved and their activities. This is roughly equivalent to so-called read-do checklists.

- In a similar way, the processes could be brought about by digital or analogue checklists and forms that accompany the process in whole or in part and are retrieved from a specified storage location each time the process starts.

- Shadowboards can be effective in processes in which materials and resources are used. These show which things belong where and are actually there.

- Having one master document in the current version in the only place in the cloud/on the server, for example, reduces the need to search for and accidentally use outdated versions.

- In a certain way, preventing errors through poka-yoke solutions is also an anchoring of the one truth.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

Arbeitspakete formulieren

Warum:

Verantwortung für einzelne Arbeitspakete präzise übergeben.

Wie:

Im >Planen< und gegebenenfalls auch nochmals im >Durchführen> die Verantwortliche für die Erstellung von Arbeitspaketen einbinden.

Was:

Beim Formulieren der einzelnen Arbeits-Pakete können 4 Aspekte helfen:

- Die Prioritäts-Matrix (Eisenhower-Prinzip) hilft in diesem Zusammenhang bei der Priorisierung und Gewichtung. Nach Wichtigkeit und Dringlichkeit der Aufgabe wird über die Terminierung oder sogar das Fallenlassen entschieden. Außerdem wird die Entscheidung zwischen Make or Buy unterstützt. Im Zusammenhang mit dem Gartner-Hype-Zyklus können auf dieser Basis auch eine anfängliche Übermotivation und eine spätere Frustration beeinflusst werden, in dem die Fertigstellung einzelner Arbeitstakte geschickt gestaffelt wird.

- Das Pareto-Prinzip hilft in diesem Zusammenhang über den erforderlichen Ausarbeitungsgrad der Aufgabe. Berücksichtig wird dabei, dass nach Pareto 20% des Aufwandes 80% des Ergebnisses liefern. Perfektionismus kann zu Overengineering und vor allem übertriebenen Zeit- und Kosten-Aufwand führen. Hier kann auch das Denken in MVP (Minimum Viable Product) helfen.

- Die Gedankenstütze E=QxA ist nicht als mathematisches Modell zu verstehen, sondern verweist darauf, dass eine noch so gute Qualität einer Maßnahme durch eine damit verbundene mangelnde Akzeptanz der Umsetzenden eine schlechte Effektivität/Wirksamkeit erzielt. Reduzieren der Qualitätsansprüche auf das Mindestmaß kann die Akzeptanz und damit die Wirksamkeit der Maßnahme/des Arbeitspaketes deutlich steigern. Dabei folgt der Aufwand zum Steigern der Qualität eher dem Pareto-Prinzip während der Aufwand zum Steigern der Akzeptanz eher der Diffusion von Innovationen nach Rogers folgt. Der Gedanke ist, die beiden Aufwände wirksam zu kombinieren.

- Und wieder hilft auch hier SMART wie beim Definieren der Projekt-Ziele. Die Person, die ein Arbeitspaket übernimmt, führt quasi alle Phasen eines Mini-Projektes durch. Dementsprechend hilft ein ähnliches Herangehen.

EN

Formulating work packages

Why:

Precisely assign responsibility for individual work packages.

How:

Involve the person responsible for creating work packages in >Plan<, and possibly again in >Execution<.

What:

Four aspects can help when formulating individual work packages:

- The priority matrix (Eisenhower Principle) assists in prioritizing and weighting tasks. Based on the importance and urgency of the task, decisions are made regarding scheduling or even dropping tasks. Additionally, it supports the decision between make or buy. In the context of the Gartner Hype Cycle, this can also influence initial over-enthusiasm and later frustration by cleverly staggering the completion of individual tasks.

- The Pareto Principle helps determine the required level of elaboration for the task. According to Pareto, 20% of effort yields 80% of results. Perfectionism can lead to overengineering and, above all, excessive time and cost expenditure. Thinking in terms of MVP (Minimum Viable Product) can also be helpful here.

- The mnemonic E=QxA is not to be understood as a mathematical model but rather as a reminder that even the highest quality of a measure can result in poor effectiveness/impact if it is not accepted by those implementing it. Reducing quality requirements to the minimum can significantly increase the acceptance and thus the effectiveness of the measure/work package. The effort to increase quality tends to follow the Pareto principle, while the effort to increase acceptance tends to follow the diffusion of innovations according to Rogers. The idea is to combine the two efforts effectively.

- Once again, SMART criteria are helpful, as in defining project objectives. The person taking on a work package essentially goes through all phases of a mini-project. Therefore, a similar approach is helpful.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

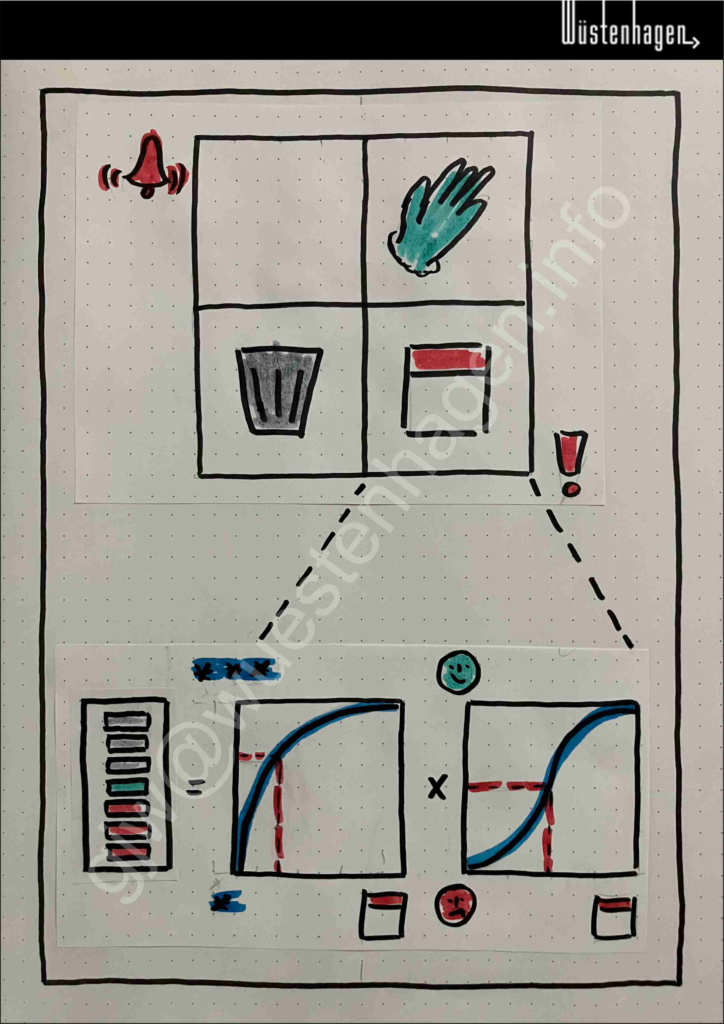

Rückmeldung einholen

Warum:

Aus den Projektinhalten und dem Vorgehen im Projekt für die Organisation lernen.

Wie:

Im >Abschließen< und sicherlich auch immer wieder im Laufe der vorherigen Phasen bei den Projektbeteiligten aktiv Rückmeldungen einholen.

Was:

Zur Methoden-Kompetenz eines Projekt-Leiters gehört die laufende Reflexion über die Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Dies kann aus sich heraus geschehe oder mit Unterstützung anderer. In jedem Falle muss das Ziel konstruktive Kritik sein, aus der heraus die Verbesserung entwickelt werden kann. Eine wirkungsvolle Methode ist die Plus-Delta-Analyse (nach Brown).

Zwei Leitfragen prägen die Analyse:

- Was war gut?

- Was kann auf welche Weise verbessert werden?

Gezielt soll so einem reinen „Nörgeln“ entgegengewirkt werden. Zum einen wird so sicher gestellt, dass beim Optimieren das Erfolgreiche nicht übersehen wird und in diesem Rahmen die Verbesserung erfolgt. Eine losgelöste Verbesserungsidee, die den restlichen Rahmen nicht berücksichtigt, stellt keinen Nutzen dar. Auf keinen Fall haben die aufgelisteten Punkte den Anspruch, in eine Verbesserung zu münden sondern stellen Anregungen dar. Diese Analyse biete sich im Anschluss an Team-Meetings, Präsentationen beim Kunden etc. an.

Das Seestern-Feedback folgt derselben Zielsetzung mit etwas anderen Leitfragen. Mit Rückblick auf einen Workshop oder die bisherige Arbeitsweise werden Punkte gesammelt zu:

- Was sollte gestoppt werden?

- Was sollte weniger als bisher getan werden?

- Womit sollte begonnen werden?

- Was sollte mehr als bisher getan werden?

- Was sollte im bisherigen Maß beibehalten werden?

EN

Request feedback

Why:

Learning from project content and the project approach for the organization.

How:

In >Close< and certainly also throughout the previous phases, actively gather feedback from project participants.

What:

Method competence of a project leader includes ongoing reflection on opportunities for development. This can happen internally or with the support of others. In any case, the goal must be constructive criticism, from which improvement can be developed. An effective method is the Plus-Delta analysis (by Brown).

Two guiding questions shape the analysis:

- What went well?

- How can things be improved?

The analysis aims to counteract mere „complaining.“ Firstly, this ensures that successful aspects are not overlooked during optimization, and improvement occurs within this framework. A detached improvement idea that does not consider the overall context is not beneficial. The listed points do not claim to result in improvement but rather serve as suggestions. This analysis is suitable following team meetings, presentations to clients, etc.

The „Starfish Feedback“ follows the same objective with slightly different guiding questions. Reflecting on a workshop or previous work methods, points are collected regarding:

- What should be stopped?

- What should be done less than before?

- What should be started?

- What should be done more than before?

- What should be maintained at the current level?

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

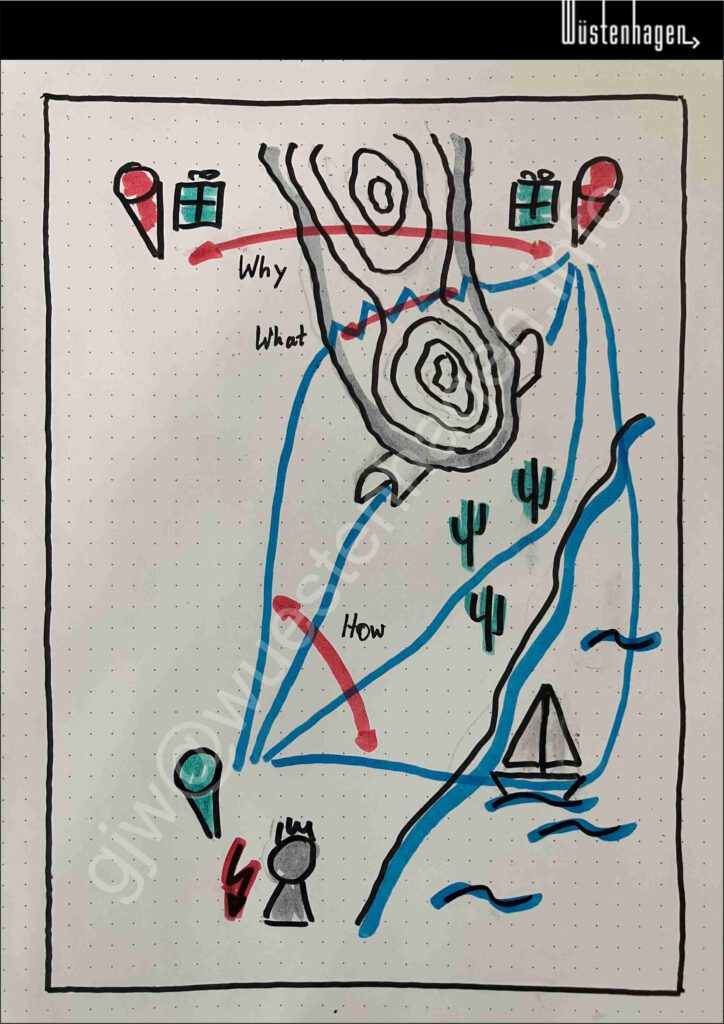

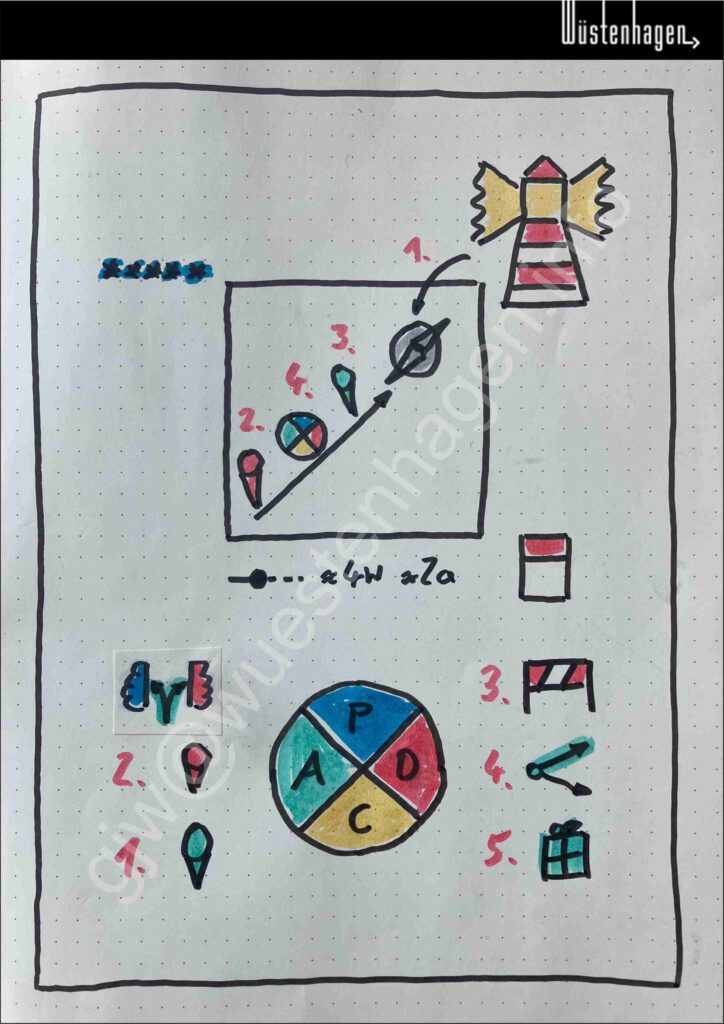

Innovation in den Projektphasen

Warum:

Die zentralen Stellen im Projektmanagement für die höhe des Innovationsgrades kennen und bewusst nutzen.

Wie:

Im >Definieren< das Potential für den größten Innovationsgrad erkennen und gegebenenfalls nutzen, im >Planen< das Potential für den zweitgrößten Innovationsgrad erkennen und gegebenenfalls nutzen, im >Durchführen< das zum Teil begrenzte Potential für den Innovationsgrad erkennen.

Was:

In den drei Phasen >Definieren<, >Planen< und >Durchführen< werden je nach Herangehen die Weichen für den Innovationsgrad im Projekt unterschiedlich gestellt. Dies gilt insbesondere für die Projekte des Innovations-Management-Prozesses, die in der Pre-Develoment-Phase sind. In einer Analogie würden im Innovationsgrad durch das Explorieren und das Scopen die Stellen vor dem Komma bestimmt werden. In den Pre-Delevolpment-Projekten können in dieser Analogie jetzt noch die Nachkommastellen im Projektmanagement beeinflusst werden. Im >Definieren< finden grundlegende Weichenstellungen statt durch das genaue Verstehen des Kunden-Bedarfs (in der Grafik: Will der Kunde auf die Insel oder das Festland). Voreiliges Verstehen grenzt den Lösungsraum sehr stark ein. In der Analogie würde hier die erste Stelle nach dem Komma bestimmt werden. Im >Planen< findet die nächste Weichenstellung durch die Wahl des Lösungskonzeptes statt (in der Grafik: Konzept über die See, über den Pass, unter dem Berg oder durch die Wüste). Das Zurückgreifen auf das immer gleiche Lösungskonzept grenzt den Lösungsraum weiter ein. In der Analogie würde hier die zweite Stelle nach dem Komma bestimmt werden. Im >Durchführen< schließlich werden die Weichen für feine Verbesserungen des gewählten Konzeptes gestellt. Hier ist der Einfluss auf den Innovationsgrad eher gering. In der Analogie würde hier die dritte Stelle nach dem Komma bestimmt werden.

Im >Definieren< kann das Ziel/der Liefergegenstand SMART festgelegt werden. Aussagen über Zeit und Kosten sind hier noch nicht möglich, da erst im >Planen< das Konzept zum Erreichen des Ziels/des Liefergegenstand festgelegt wird.

Bezogen auf die Grafik bedeutet dies: Im >Definieren< kann ich vereinbaren, dass das Ziel/der Liefergegenstand jenseits des Berges liegt. Erst im >Planen< wird das Konzept entwickelt, ob dies durch einen Weg über den Berg, durch den Berg, am Berg vorbei über das Wasser oder am Berg vorbei durch die Ebene erfolgt. Ist dies entschieden, können Aussagen über die benötigten Ressourcen (Schiffe und Seeleute oder Tunnelmaschinen und Mineure etc.) nach Menge und Zeit getroffen werden.

EN

Innovation in the project phases

Why:

Recognize and consciously utilize the central points in project management for the level of innovation.

How:

In >Define<, recognize and potentially utilize the potential for the highest level of innovation, in >Plan< recognize and potentially utilize the potential for the second-highest level of innovation, in >Execute< recognize the partially limited potential for innovation.

What:

In the three phases >Define<, >Plan< and >Execute<, the course for the degree of innovation in the project is set differently depending on the approach. This applies in particular to projects in the innovation management process that are in the pre-development phase. In an analogy, the digits before the decimal point would be determined in the degree of innovation by exploring and scoping. In the pre-development projects, the decimal places in project management can now be influenced in this analogy. In >Defining<, the fundamental course is set by precisely understanding the customer’s needs (in the graphic: does the customer want to go to the island or the mainland). Premature understanding narrows down the solution space considerably. In the analogy, the first digit after the decimal point would be determined here. In >Planning<, the next step is to set the course by choosing the solution concept (in the diagram: Concept over the sea, over the pass, under the mountain or through the desert). Always resorting to the same solution concept narrows down the solution space further. In the analogy, the second digit after the decimal point would be determined here. Finally, >implementation< sets the course for subtle improvements to the selected concept. Here, the influence on the degree of innovation is rather low. In the analogy, the third digit after the decimal point would be determined here.

In >Define<, the goal/deliverable can be set SMART. Statements about time and cost are not yet possible here because it is only in >Plan< that the concept for achieving the goal/deliverable is determined.

In terms of the graphic, this means: In >Define<, I can agree that the goal/deliverable lies beyond the mountain. Only in >Plan< is the concept developed, whether this is achieved by a path over the mountain, through the mountain, past the mountain over the water, or past the mountain through the plain. Once this is decided, statements can be made about the required resources (ships and sailors or tunneling machines and miners, etc.) in terms of quantity and time.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

Konzepte entwickeln und auswählen

Warum:

Für die zentralen Funktionen Lösungselemente zusammentragen, zu mehreren alternativen Lösungskonzepten zusammenstellen und geeignetste Lösungskonzept auswählen.

Wie:

Im Anschluss der Ermittlung der zentralen Funktionen im >Planen< oder >Durchführen<, falls Konzeptentwicklung Teil des >Durchführen< ist, Einzelelemente zum Realisieren der Funktionen zusammentragen und zu einem Lösungskonzept zusammenstellen. Das Lösungskonzept auf Wirksamkeit gegen die CTQ der Design-Score-Card prüfen/auswählen.

Was:

In einer Morphologischen Matrix werden Elemente zum Realisieren der Funktionen gesammelt und gegenübergestellt. Durch unterschiedliche Kombinationen der Elemente lassen sich zu den Funktionen Lösungs-Konzepte entwerfen. Dabei wird die Frage gestellt, auf welche Art und Weise lassen sich die Funktionen realisieren.

Die alternativen Konzepte sollten sich in ihrem Innovationsgrad unterscheiden. Ein Konzept könnte eher den Stand der Technik abbilden, weitere Konzepte können sich in dem Anteil der Neuerungen oder den Bereichen der Neuerungen unterscheiden.

In einer Pugh-Matrix (benannt nach Stuart Pugh) können die Lösungs-Konzepte untereinander vergleichen werden und den CTQ gegenübergestellt werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Weg über das Haus der Qualität #2 und bei der Konzept-Erstellung nichts verlorengegangen ist.

Wie schon in der Design-Score-Card aufgeführt, spielen hier die Anforderungen des Herstellers (also die Organisation, in der der Projektleiter eingebunden ist – die CTB – Crirical to Business) eine bedeutende Rolle für den Innovationsgrad. Werden CTB gesetzt, die an bestehenden Herstellverfahren, Vertriebswegen, Materialen, Technologie oder der gleichen festhalten, besteht das Risiko im Wettbewerb ins Hintertreffen zu geraten. Werden in den CTB Forderungen nach aktuell gehypten Technologien oder der gleichen gestellt, besteht das Risiko am Nutzer vorbei zu entwickeln.

Die Konzepte werden nicht unbedingt absolut sondern relativ zueinander bewertet. Meist dient ein Konzept als Standard, von dem ausgehend die Verbesserung/Verschlechterung der anderen Konzepte Kriterium für Kriterium abgeleitet wird.

EN

Developing and selecting concepts

Why:

Gather solution elements for central functions, compile them into multiple alternative solution concepts, and select the most suitable solution concept.

How:

Following the identification of central functions in >Plan< or >Execution<, if concept development is part of >Execution<, gather individual elements to realize the functions and compile them into a solution concept. Evaluate/select the solution concept for its effectiveness against the CTQs of the Design Scorecard.

What:

In a Morphological Matrix, elements for realizing the functions are collected and compared. Different combinations of these elements can be used to design solution concepts for the functions. The question is posed as to how the functions can be realized.

The alternative concepts should differ in their level of innovation. One concept might reflect the state of the art, while others may differ in the extent or areas of innovation.

In a Pugh Matrix (named after Stuart Pugh), the solution concepts can be compared with each other and juxtaposed with the CTQs. This ensures that nothing is lost during the process through House of Quality #2 and concept development.

As stated in the Design Scorecard, the requirements of the manufacturer (i.e., the organization in which the project manager is involved—the CTB – Critical to Business) play a significant role in the level of innovation. If CTBs are set that adhere to existing manufacturing processes, distribution channels, materials, technology, or the like, there is a risk of falling behind in competition. If CTBs demand currently hyped technologies or the like, there is a risk of developing products that miss the mark with the end user.

The concepts are not necessarily evaluated in absolute terms but relative to each other. Usually, one concept serves as a standard, from which the improvement/deterioration of the other concepts is derived criterion by criterion.

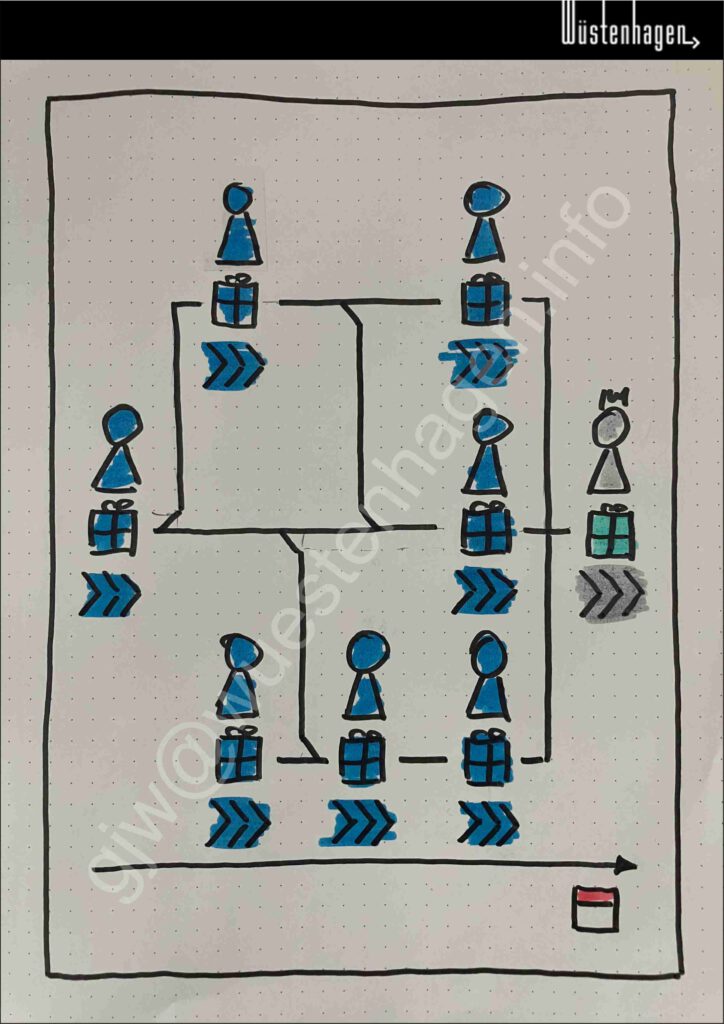

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

Liefergegenstand-Baum

Warum:

Ergänzend zum Projekt-Strukturplan im >Durchführen< die Projektarbeit verstärkt auf das Bereitstellen der Liefergegenstände und deren Teil-Lieferergebnissen ausrichten.

Wie:

Im >Planen< ausgehend von den einzelnen Liefergegenständen und deren CTQs und CTBs die Liefergegenstände auf Teil-Liefergegenstände aufteilen. Diese Teil-Liefergegenstände an die geeigneten und damit verantwortlichen Projektbeteiligten adressieren.

Was:

Mit dem Beschreiben des Liefergegenstand-Baums lässt sich der Projektstrukturplan auf Vollständigkeit prüfen und ergänzen. Dazu werden alle konkret beschriebenen Liefergegenstände und deren Design-Score-Card mit CTQs und CTBs im Projektzeitstahl platziert. Von diesen Liefergegenständen ausgehend werden die Liefergegenstände in zweckmäßige Teile und Zwischenstufen zerlegt. Wie bei den Arbeitspaketen des Projekt-Strukturplans sollte idealerweise die verantwortlichen Projektbeteiligten möglichst unabhängig voneinander handlungsfähig sein. Abhängigkeiten können durch ein weiteres Aufteilen reduziert werden. Jeder Teil-Liefergegenstand wird von der übernehmenden Person in den Anforderungen definiert, so dass die weitere Verwendung für den folgenden Projektabschnitt möglich ist. Am Ende sollten die Arbeitspakete und der Liefergegenstand-Baum miteinander synchronisiert sein.

EN

Delivery item tree

Why:

In addition to the project structure plan in >Execute<, focus the project work increasingly on the provision of the delivery items and their partial delivery results.

How:

In >Planning<, divide the delivery items into sub-deliverables based on the individual delivery items and their CTQs and CTBs. Address these partial delivery items to the appropriate and therefore responsible project participants.

What:

By describing the delivery item tree, the work breakdown structure can be checked for completeness and supplemented. To do this, all specifically described delivery items and their design score card with CTQs and CTBs are placed in the project schedule. Starting from these deliverables, the deliverables are broken down into appropriate parts and intermediate stages. As with the work packages in the project structure plan, the responsible project participants should ideally be able to act as independently of each other as possible. Dependencies can be reduced by further subdivision. Each partial delivery item is defined in the requirements by the person taking over the project so that it can be used for the following project phase. At the end, the work packages and the delivery item tree should be synchronised with each other.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

Projekt-Review

Warum:

Für alle Beteiligten einen Überblick über den Projektfortschritt schaffen, jederzeit aussagefähig sein und frühzeitig Abweichungen erkennen und managen.

Wie:

Im >Durchführen< regelmäßig, kurz und auf den Projektfortschritt fokussiert Ergebnisse zusammentragen und anstehende Aufgaben vereinbaren.

Was:

Nachdem die Arbeits-Pakete des Projekt-Strukturplans beschrieben sind, kann die Terminierung unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten begonnen werden. Dabei hilft der Balkenplan nach Gantt. Alternativ könnte der Netzplan eingesetzt werden. Oft reicht das Gantt-Diagramm.

Beginn- und End-Termin markieren die Durchlaufzeit. Die Durchlaufzeit setzt sich aus Bearbeitungszeiten und Wartezeiten zusammen. Hier besteht das Risiko, dass das Projekt-Team in der Planung die Wartezeiten für Beschaffung, Freigaben, Einlagerungen, Ressourcen-Verfügbarkeiten etc. unterschätzt.

Bei der Terminplanung der jeweiligen Arbeitspakete ist die Abstimmung und Zuarbeit des Verantwortlichen für des Arbeitspaket erforderlich. Diese Zuarbeit sollte im kollegialen Gespräch auch auf die Berücksichtigung der Wartezeiten überprüft werden.

Prokrastination ist die Neigung, Handlungen aufzuschieben. Oft führt dies dazu, dass zu Beginn des zur Verfügung stehenden Zeitraumes zu wenig getan wird und zum Ende hin eine Torschluss-Panik einsetzt. Hier helfen erneut Gedanken aus dem agilen Projektmanagement:

- Das Prinzip der Taktung. In kurzen (zum Teil täglich) regelmäßigen Abständen kommt das Team zusammen, um den Fortschritt im Feinen zu planen und zu kontrollieren. Abweichungen werden früh erkannt. Es kann gegengesteuert werden.

- Das Prinzip des Sprints. Für eine nächste Entwicklungsphase werden einige CTQ aufgegriffen, die in einem „auslieferbaren“ Zustand erstellt werden.

- Das Prinzip des Time-Boxing. Für einen Sprint steht ein vorher definierter Zeitrahmen von 1 bis maximal 4 Wochen zur Verfügung.

- Das Prinzip regelmäßiger, kurzer, mit Agenda geplante Projekt-Besprechungen.

Beim Prüfen und Korrigieren des Projektfortschritts helfen:

- Die Prioritäts-Matrix (Eisenhower-Prinzip) hilft in diesem Zusammenhang bei der Priorisierung und Gewichtung. Nach Wichtigkeit und Dringlichkeit der Aufgabe wird über die Terminierung oder sogar das Fallenlassen entschieden. Außerdem wird die Entscheidung zwischen Make or Buy unterstützt.

- Das Pareto-Prinzip hilft in diesem Zusammenhang über den erforderlichen Ausarbeitungsgrad der Aufgabe. Berücksichtig wird dabei, dass nach Pareto 20% des Aufwandes 80% des Ergebnisses liefern. Perfektionismus kann zu Overengineering und vor allem übertriebenen Zeit- und Kosten-Aufwand führen.

- Die Gedankenstütze E=QxA (nach Wurster) ist nicht als mathematisches Modell zu verstehen, sondern verweist darauf, dass eine noch so gute Qualität einer Maßnahme durch eine damit verbundene mangelnde Akzeptanz der Umsetzenden eine schlechte Effektivität/Wirksamkeit erzielt.

- Und wieder hilft auch hier SMART wie beim Definieren der Projekt-Ziele.

EN

Project-Review

Why:

To provide all stakeholders with an overview of project progress, to be informative at all times, and to detect and manage deviations early on.

How:

During >Execution<, regularly gather concise, progress-focused results and agree on pending tasks.

What:

After describing the work packages of the project structure plan, scheduling can begin, taking dependencies into account. The Gantt chart assists in this, or alternatively, the network diagram could be used, although often the Gantt chart suffices.

The start and end dates mark the lead time, consisting of processing and waiting times. There’s a risk that the project team underestimates waiting times for procurement, approvals, storage, resource availability, etc.

Coordination and collaboration with the responsible party for each work package are required during scheduling. This collaboration should also include checking for the consideration of waiting times in collegial discussions.

Procrastination is the tendency to delay actions, often resulting in initial inactivity followed by last-minute panic. Agile project management principles can help here:

- The principle of cadence. The team meets regularly (sometimes daily) to plan and control progress in fine detail. Deviations are detected early, and corrective actions can be taken.

- The sprint principle. Certain critical-to-quality aspects are addressed for the next development phase, resulting in a deliverable state.

- The time-boxing principle. A sprint has a predefined time frame of 1 to a maximum of 4 weeks.

- Regular, short project meetings planned with an agenda.

To assess and correct project progress, the following aids are helpful:

- The priority matrix (Eisenhower principle) assists in prioritization and weighting. Based on importance and urgency, decisions are made regarding scheduling or even dropping tasks. It also supports decisions between making or buying.

- The Pareto principle helps determine the necessary level of task elaboration. Considering that according to Pareto, 20% of effort yields 80% of results, perfectionism can lead to overengineering and excessive time and cost expenditure.

- The mnemonic E=QxA (by Wurster) isn’t a mathematical model but indicates that even excellent quality of an action may result in poor effectiveness/efficacy due to a lack of acceptance by those implementing it.

- Once again, SMART is helpful, as in defining project goals.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

Verbesserungskata und Coachingkata

Warum:

Eine lernende Organisation mit einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung schaffen und gestalten. Als Unternehmen und Mensch in einer sich schnell verändernden und komplexen Welt flexibel und lernfähig zu sein und die Unsicherheiten durch systematisches Lernen zu überwinden.

Wie:

Durch den Einsatz eines strukturierten Verbesserungsprozesses Schritt für Schritt in Richtung eines angestrebten Zielzustands arbeiten. Dabei wissenschaftliches Denken (PDCA-Zyklus: Plan, Do, Check, Act) fördern, um Hypothesen zu formulieren und experimentell zu testen.

Was:

Im Verbesserungskata den Rahmen für das Coachingkata schaffen:

- Aus der nahezu nicht erreichbaren Vision eine Herausforderung für die nächsten gut zwei Jahre ableiten.

- Den aktuelle Ist-Zustand beschreiben

- Den angestrebten Zielzustand der nächsten vier Wochen in Richtung der Herausforderung ableiten.

- Durch wissenschaftliches Denken (PDCA-Zyklus: Plan, Do, Check, Act) Hypothesen formulieren und experimentell testen. Gegebenenfalls durch Coachingkata begleiten.

Im Coachingkata durch die Führungskraft die Mitarbeitenden mithilfe der fünf Kata-Fragen begleiten:

- (Im C des PDCA Zyklus einsteigen) Was ist dein Zielzustand?

- Was ist dein Istzustand? (Im A des PDCA Zyklus die letzten Lernerkenntnissen fixieren)

- (Im P des PDCA-Zyklus) Welches sind die aktuellen Hindernisse auf dem Weg zum Zielzustand, welches eine Hindernis gehst du an und welche Ursache hat dieses Hindernis?

- Was ist dein nächster kleiner Schritt zum beseitige des Hindernisses und welche Wirkung erwartet du?

- Wann liegt welches Ergebnis deines Experiments vor?

Der Begriff Kata kommt aus dem Japanischen und steht für immer gleiche Übungsformen zum Beispiel im Kampfsport.

EN

Improvement Kata and Coaching Kata

Why:

Create and design a learning organization with a culture of continuous improvement. As a company and as a person, to be flexible and able to learn in a rapidly changing and complex world and to overcome the uncertainties through systematic learning.

How:

Work step by step towards a desired target state through the use of a structured improvement process. Promote scientific thinking (PDCA cycle: Plan, Do, Check, Act) in order to formulate hypotheses and test them experimentally.

What:

Create the framework for the coaching kata in the improvement kata:

- Derive a challenge for the next two years from the almost unattainable vision.

- Describe the current status

- Derive the desired target state for the next four weeks in the direction of the challenge.

- Formulate hypotheses through scientific thinking (PDCA cycle: Plan, Do, Check, Act) and test them experimentally. If necessary, accompany with coaching kata.

In the coaching kata, the manager accompanies the employees using the five kata questions:

- (Start in C of the PDCA cycle) What is your target state?

- What is your current state? (Fix the last learnings in A of the PDCA cycle)

- (In P of the PDCA cycle) What are the current obstacles on the way to the target state, which obstacle are you tackling and what is the cause of this obstacle?

- What is your next small step to remove the obstacle and what effect do you expect?

- When will which result of your experiment be available?

The term kata comes from Japanese and stands for always the same forms of exercise, for example in martial arts.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

Fahrstuhl-Rede

Warum:

Projekt-Beteiligte strukturiert und kompetent in den aktuellen Stand des Projektes einbinden (vgl. Kerzner, 2017).

Wie:

Losgelöst von zu vielen inhaltlichen Details einem strukturierten Aufbau folgen (vgl. Project Management Institute, 2021).

Was:

Woher wissen andere, ob Sie als Projektleitung das Projekt verstanden haben? Wenn Sie in der Lage sind, den Kern des Projektes in einer Minute zu umreißen. Bei diesem Umreißen hilft das Werkzeug Fahrstuhl-Rede/Elevator-Pitch (vgl. Denning, 2004). Je nach Zuhörenden angepasst kann die Fahrstuhl-Rede einem immer gleichartigen Aufbau folgen.

Dies kann durch das Werkzeug Why-How-What verfeinert/unterstützt werden (vgl. Sinek, 2009). Dadurch richten Sie den Fokus weg vom rein Projekt-Technischen hin zum Kundennutzen als treibende Größe. Im Wesentlichen lässt sich der Inhalt aus dem Projekt-Check ableiten (vgl. Kerzner, 2017).

Zum Schluss sollte auch immer eine Aufforderung an die Adressierten gegeben werde, um dem Projektfortschritt zu nutzen (vgl. Project Management Institute, 2021).

EN

Elevator Pitch

Why:

To structure and competently involve project participants in the current state of the project (see Kerzner, 2017).

How:

Follow a structured approach, detached from too many content details (see Project Management Institute, 2021).

What:

How do others know if you, as the project manager, have understood the project? When you can summarize the core of the project in one minute. The Elevator Pitch tool helps with this summarization (see Denning, 2004). Depending on the audience, the elevator pitch can follow a consistent structure.

This can be refined/supported by the Why-How-What tool (see Sinek, 2009). This shifts the focus from purely technical aspects to customer benefit as the driving force. The content can essentially be derived from the project check (see Kerzner, 2017).

Finally, an appeal should always be made to the addressees to support the project’s progress (see Project Management Institute, 2021).

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

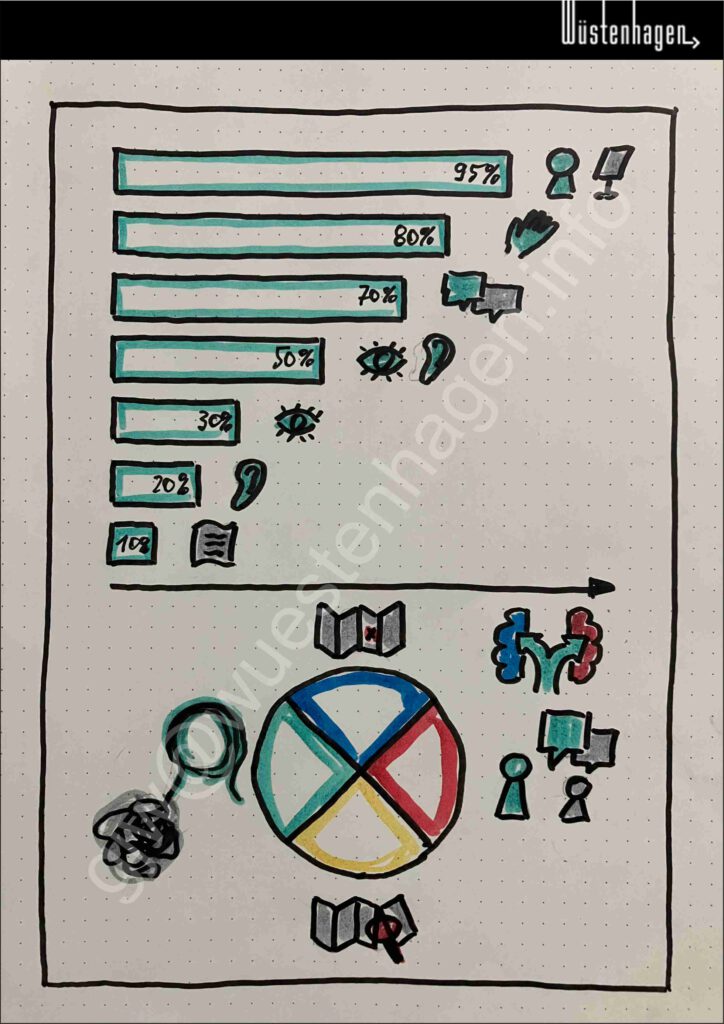

DE

Feynman-Methode

Warum:

Einen Sachverhalt tiefgreifend verstehen und leicht erklären können.

Wie:

Schrittweise eigenes Verständnis schärfen und durch vereinfachtes Erklären prüfen.

Was:

Richard Feynman galt als ausgezeichneter Lernbegleiter und nutze für sich einem Ablauf zum eigenen Lernen. Im weitesten Sinne kann dies als Lernen durch Lehren bezeichnet werden. Mit Lernen durch Lehren lässt sich das eigene Lernen deutlich verbessern im Vergleich zum Lesen, Hören, Sehen, Diskutieren und Selber Machen. Folgendes Vorgehen hilft beim Lernen durch Lehren:

- Ein Thema oder Sachverhalt, der erlernt und verstanden werden soll, wählen und auf diesen fokussieren.

- Mit dem aktuellen eigenen Verständnis einer fachfremden Person das eigene Wissen zum Thema bzw. Sachverhalt erklären (Erkläre es einem Kleinkind).

- Lücken beim Erklären oder durch das Nachfragen feststellen und aufbereiten.

- Eigenes Erklär-Modell vereinfachen und ab dem 2. Schritt wiederholen.

Hilfreich ergänzt werden kann dieses Vorgehen durch das analoge Visualisieren des Erlernten auf Papier. Dies unterstütz und zwingt zur Vereinfachung.

EN

Feynman Method

Why:

To understand a subject in depth and to be able to explain it easily.

How:

Gradually sharpen your own understanding and test it through simplified explanations.

What:

Richard Feynman was regarded as an excellent learning facilitator and used a process for his own learning. In the broadest sense, this can be described as learning through teaching. Learning by teaching can significantly improve your own learning compared to reading, listening, watching, discussing and doing things yourself. The following approach helps with learning by teaching:

- choose a topic or subject to be learnt and understood and focus on it.

- use your current understanding to explain your knowledge of the topic or subject to a person outside the subject (Explain it to a toddler).

- identify and process gaps when explaining or asking questions.

- simplify your own explanation model and repeat it from the 2nd step onwards.

This procedure can be helpfully supplemented by analogue visualisation of what has been learned on paper. This supports and forces simplification.

Wissensbaustein@GJW / Knowledge-Module@GJW

DE

Präsentation Check

Warum:

Präsentationen systematisch und ausgerichtet auf die Zuhörenden entwickeln. Das Empfangen bei den Zuhörenden gestalten statt das eigene Senden.

Wie:

Check durcharbeiten.

Was:

Entscheiden

- Wie lautete der Arbeitstitel der Präsentation?

Analysieren

- Wer sind die Zuhörenden?

- Welches Problem bewegt die Zuhörenden im Zusammenhang mit dem Thema?

Entwerfen

- Welche Idee zur Lösung des Problems wird präsentiert?

- Welche unmittelbare Handlungsaufforderung geht an die Zuhörenden?

Entwickeln

- Mit welchen Widerständen der Zuhörenden zur Umsetzung der Handlungsaufforderung ist zu rechnen?

- Wie werden die drei Kanäle Ethos, Pathos und Logos angesprochen?

- Wie sieht die Storyline aus?

Umsetzen

- Welche Medien werden wie eingesetzt?

- Was ist der unvergessliche Moment der Präsentation?

Vorbereiten

- Wie werden die reibungslosen Übergänge zwischen den Abschnitten, Medien und Folien sichergestellt?

Durchführen

.

Überprüfen

- Was wurde aus der Präsentation für die Zukunft gelernt und wie ist dies verankert worden?

EN

Presentation Check

Why:

Develop presentations systematically and tailored to the audience. Focus on the reception by the audience rather than one’s own transmission.

How:

Go through the checklist.

What:

Decide

- What was the working title of the presentation?

Analyze

- Who are the listeners?

- What problem concerns the listeners in connection with the topic?

Design

- What idea for solving the problem is presented?

- What immediate call to action is directed at the listeners?

Develop

- What resistance from the listeners to implementing the call to action can be expected?

- How are the three channels of Ethos, Pathos, and Logos addressed?

- What does the storyline look like?

Implement

- What media are used and how?

- What is the unforgettable moment of the presentation?

Prepare

- How are smooth transitions between sections, media, and slides ensured?

Execute

.

Evaluate

- What has been learned from the presentation for the future, and how has this been incorporated?